막심해(莫心海)

【정견망】

천문학자들은 최근 다양한 천체에서 많은 예상치 못한 현상들을 발견하고 있으며, 이러한 관측은 우리 우주가 극적인 변화를 겪고 있음을 시사한다. ‘사이언스’ 2003년을 우리 은하계의 구상 성단[球形星團]에서 일어나는 극적인 변화에 대한 특집으로 시작했다.

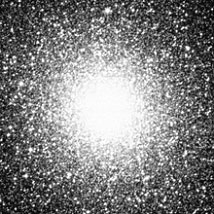

구상 성단은 우주에서 가장 오래된 성단으로 알려져 있다. 우주의 나이를 결정하는 한 가지 방법은 구상 성단에 있는 오래된 별의 나이를 측정하여 우주의 나이의 하한을 추정하는 것이다. 우리 은하계 구상 성단을 관측한 결과 많은 극적인 변화가 있음이 밝혀졌다. 천문학자들은 만약 성단 중심부에서 더 가까운 곳에서 관측할 수 있다면 밤하늘이 엄청나게 화려한 것을 발견할 거라고 지적한다. 로버트 이리온 교수는 “은하계의 불안정한 별들”이란 글에서 은하수의 구상 성단에서 관찰되는 화려한 광경에 초점을 맞췄다.

은하계 성단 47 투카나에의 별이 빛나는 중심, 출처: NASA.

지구에서는 태양에서 몇 광년 이내의 별 몇 개만 볼 수 있지만, 이 구상 성단 주변에는 10만 개가 넘는 별이 있다. 이렇게 작은 공간에 수많은 별이 모여 있는 성단은 몇 시간 또는 몇 분 단위로 서로를 도는 쌍성계(雙星系)와 1분에 최대 1,000번 주기로 회전하며 서로의 궤도를 교차하는 펄서들로 분주하게 움직이고 있다. 컴퓨터 시뮬레이션을 통해서 보면 별들이 마치 가로등 주위를 날아다니는 나방 떼처럼 보인다. 별들이 상호 작용하는 모습은 눈부시게 아름답다. 성단 내 별들의 상호작용으로 인해 많은 별들이 성단의 외곽이나 성단에서 멀리 떨어진 우주로 방출되고, 많은 별들이 서로 충돌하여 새로운 별이 되기도 한다. 이러한 충돌은 다른 지역보다 구상 성단에서 10억 배 이상 더 많이 발생한다. 이러한 상호 작용은 많은 천문학자들을 매료시켰다.

허블 망원경과 찬드라 X-선 천문대 과학자들은 관측과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 성단 내 별의 진화가 성단의 역학과 밀접한 관련이 있으며, 각 별의 변화가 주변 환경에 큰 영향을 미치고, 이는 다시 다른 별의 변화에 영향을 미친다는 사실을 발견했다.

성단의 쌍성계는 과학자들의 관심 대상 중 하나입니다. 과학자들은 쌍성계를 두 개의 원자를 포함한 분자계통에 비유한다. 비록 두 체계의 척도는 달라서 쌍성계는 원자가 아니라 별들로 구성되어 있지만 과학자들은 두 체계가 동일한 물리적 실체를 가지고 있다고 믿는다. 쌍성계의 행동은 성단 전체 밀도의 영향을 받는다. 성단이 팽창하면 그 안의 별들이 서로 너무 가깝지 않아서 쌍성계와 다른 별들 사이에 충돌 가능성이 거의 없다. 그러나 성단 내 별들의 상호 인력은 필연적으로 성단의 크기를 감소시킨다. 쌍성계가 다른 별과 가까워지면 다른 별은 쌍성계로부터 에너지를 얻을 수 있으므로 쌍성계의 궤도가 작아진다. 때로는 세 번째 별이 쌍성계의 별 중 하나를 대체하여 성단 밖으로 던져버리기도 한다. 과학자들은 이 과정을 성단에서 별이 “증발”하는 과정이라고 부른다. 이 교환은 성단의 밀도를 낮추고 중심이 붕괴되는 것을 방지하지만, 장기적으로는 성단의 생존을 위험에 빠뜨릴 수 있다. 성단의 수명은 초기 질량과 포함된 쌍성계의 수에 따라 최대 10억 년 내지 100억 년에 달한다.

계산에 따르면 성단 내 별의 5~10%가 쌍성계인 경우, 위에서 설명한 증발 과정을 거쳐 성단의 붕괴를 피할 수 있는 것으로 나타났다. 이론에 따르면 성단의 중심이 붕괴되면 증발 과정을 통해 중심이 빠르게 반등하여 성단이 붕괴되지 않아야 하므로 이러한 붕괴 체계가 관측되지 않아야 한다. 하지만 천문학자들은 은하단에서 수많은 성단 핵 붕괴 사례를 관측했으며, 은하단의 약 20%가 성단핵 붕괴를 겪는다는 사실이 밝혀졌다. 따라서 관측과 이론 사이에 심각한 충돌이 있으며, 아직까지 성단 중심 붕괴를 제대로 설명해주는 물리 이론이 없다.

구상 성단은 천문학자들에게 밀집 상태의 별들의 행동을 연구할 수 있는 기회를 제공하는데 이 안에 포함된 별들의 특이한 활동은 천문학자들에게도 미스터리다.

참고자료: http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/299/5603/60

원문위치: https://www.zhengjian.org/node/20078