북경 진격과 화의 제안

글/ 유효(劉曉)

대순(大順) 정권을 수립한 후 이자성은 홍문관 학사 이화린(李化鱗) 등이 기초한 격문(檄文)을 원근 각 지역에 보내 숭정제를 비판했다.

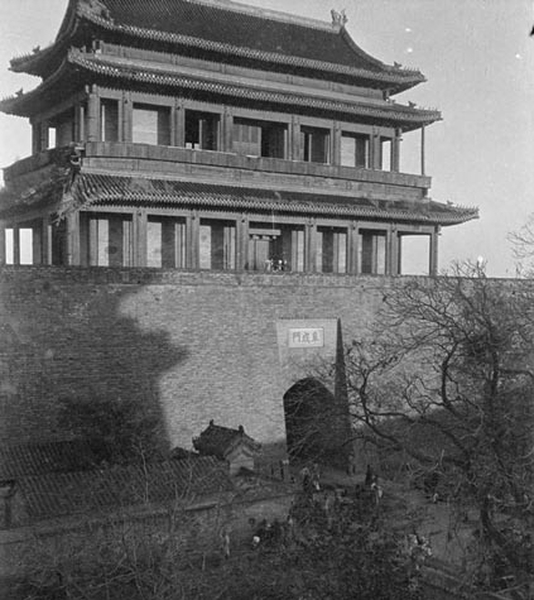

이 일이 경성(京城 북경)에 전해지자 성 전체가 진동했다. 청나라 군대와 이자성 군대 여기에 장헌충 부대의 위협까지 겹치자 깜짝 놀란 숭정제는 조정 신료들을 소집해 함께 대책을 논의했다. 하지만 대부분의 대신들은 속수무책으로 아무 말도 꺼내지 못했고 다만 황제 옆에서 눈물만 흘릴 뿐이었다. 오직 대학사 이건태(李建泰)만이 자발적으로 사비를 털어 병력을 모집해 나가 싸우겠다고 했다. 숭정제는 대단히 기뻐하면서 친히 정양문(正陽門 북경성 내성의 남문)까지 나가 환송했다.

그런데, 이날 북경에는 큰 바람이 불면서 모래가 날렸다. 점을 쳐보니 “군대를 움직이면 불리하다”는 점괘가 나왔다. 이건태가 북경성을 떠난 지 불과 2리도 못가서 타고 가던 가마 난간이 두 동강 났다. 그는 이번 일이 상서롭지 못하다는 징조임을 알고는 북경 남쪽 보정부(保定府)에 머물며 나가지 못하다가 나중에 대순군에게 포로로 잡혔다.

[역주: 당시 이건태가 모집한 병사들이 1천에 불과했기 때문에 토벌에 나설 형편이 되지 못했다. 어쨌든 대소신료들이 아무도 나서지 않고 오로지 자기 이익만 챙기는 상황에서 사재를 털어 근왕군(勤王軍)을 모집한 이건태의 행동 자체를 비난할 수는 없다.]

이때 이자성의 대군은 한창 북경을 향해 진격하고 있었다.

1644년 2월 이자성은 산서(山西)에 진입했고 황하를 건넜는데 이때까지 줄곧 아주 순조로웠다. 선봉장 유종민(劉宗敏)이 발표한 포고문에서는 “너희 명조(明朝)는 이미 대수(大數 운명)가 끝났노라. 형벌이 엄하고 세금이 무거워 백성들이 더 이상 명령을 감당할 수 없는 지경이다. 이에 우리 성스런 군주(이자성을 말함)께서 어질고 생명을 사랑하는 마음으로 의로운 깃발을 들자 천하의 민심이 귀의했노라. 오직 진연(晉燕 옛날 진나라와 연나라 땅으로 지금의 산서에서 북경 일대를 가리킨다)만이 남아 오랫동안 전란에 시달려왔노라. 차마 더는 좌시할 수 없어….”라고 했다.

진격 노선 중에 있던 많은 명나라 장수들이 위풍당당한 대순군의 기세 앞에 방향을 전환해 스스로 투항해왔다.

압도적인 병력으로 태원을 공격해 점령한 후 이자성은 진왕(晉王) 주구계(朱求桂)를 포로로 잡았다. 이자성은 이곳에서 유명한 “영창원년 조서(永昌元年詔書)”를 발표했다. 이 조서는 문투가 이전까지의 격문에 비해 아주 정중해졌다.

“너희 명나라 조정은 오랫동안 태평하고 평안함에 빠져 기강이 해이해졌노라. 임금이 아주 어리석지 않으면 고립되어 차단된 경우가 많았다. 또 신하들은 모두 이기적으로 행동하며 당파를 만들며 공정하고 충성스런 자가 극히 드물었노라.”

그는 이렇게 명나라 조정의 문제가 간신(奸臣)이 너무 많은 것에 있음을 분명히 지적했다.

명조 멸망의 징조와 하늘이 도운 이자성

이후 이자성의 군대는 영무관(寧武關 역주: 태원과 대동 사이의 중요한 관문인 외삼관外三關 중 하나)에서 명나라 군대와 격전을 벌였다.

당시 영무관 수비를 맡은 명나라 총병 주우길(周遇吉) 이하 전 장병들이 죽음을 각오하고 전투에 임하자 수적으로 우세한 대순군으로서도 공략이 쉽지 않았다. 첫 싸움에서 주우길의 뛰어난 무예에 선봉부대가 크게 패하면서 한동안 고전을 면치 못했다.

결국 이자성은 인해전술(人海戰術)을 채택해 십여 일간 수만 명의 목숨을 대가로 악전고투 끝에 겨우 영무관 하나를 차지했다. 당시 수비하던 명나라 군사들은 단 한명도 투항하지 않고 최후까지 싸우다 모두 장렬히 전사했다.

영무관에서 처음으로 예기(銳氣)가 꺾인 이자성은 앞으로 계속 전진해야 할지 아니면 잠시 서안으로 군사를 되돌려야 할 지 고민에 빠졌다.

그는 수하들에게 말했다.

“비록 영무관을 깨뜨리긴 했지만 피해가 이미 심각하다. 이곳에서 북경까지 가려면 아직 대동(大同)에 십만의 병력이 있고, 선부(宣府)에 십만, 거용관(居庸關)에 20만 명이 있으며 양화(陽和) 등의 진(鎭)에도 모두 합해 20만의 병력이 있다. 이들이 모두 영무관처럼 저항한다면 살아남을 자가 얼마나 되겠는가! 차라리 잠시 섬서로 돌아가 휴식을 취한 후 다른 길로 가는 것만 못할 것이다.”

이자성이 이렇게 망설이는 사이에 뜻밖에도 명나라 대동과 선부 총병 강양(姜瓖)과 왕통(王通)이 투항서신을 든 사람을 보내왔다. 이자성은 이는 하늘이 하사한 것임을 깨닫고 다시 북경을 향해 진격하기로 결정했다.

대동과 선부를 지난 후 “유방명(劉芳名) 등 거용관 및 각 진(鎭)의 총병들과 창평(昌平)의 문무관료들이 모두 투항하거나 환영한다는 표문이 급증했다.” 명나라 각 관문을 지키던 장수들이 잇따라 투항하자 이자성은 서서히 북경성을 향해 나아갔다.

이때 숭정제는 남경(南京)에 있던 태조(太祖 주원장)의 효릉(孝陵)에서 밤새 곡소리가 들렸다는 보고를 받았다. 이는 망국(亡國)의 징조였다. 남경은 원래 명나라의 발원지로 명 태조의 능도 이곳에 있다. 명나라의 뿌리에 해당하는 곳에서 이런 기이한 현상이 나타났으니 명조의 멸망이 확실히 멀지않았다.

얼마 후 천문을 관측하는 흠천감(欽天監)에서 제성(帝星)이 아래로 이동했다는 보고가 올라왔다.

반대로 통제지역이 확대됨에 따라 대순군이 세운 지방정권 역시 갈수록 많아졌다. 북경을 점령하기 직전에 대순군은 이미 하남, 호북, 섬서, 산서, 하북, 산동, 영하(寧夏), 청해, 안휘, 사천 등의 일부 지역에 부(府), 주(州), 현(縣) 등 각급 지방정부를 세웠다.

자신만 챙기는 신하들과 숭정의 절망

이자성이 한걸음씩 북경을 향해 압박해올 때 숭정제는 또 최후의 승부를 걸려고 생각했다.

하지만 이때 국고는 텅 비어 있었고 군량마저 부족했다. 숭정제는 조서를 내려 대신들과 황실 친척들에게 돈이 있으면 돈을 내고 힘이 있으면 힘을 보태게 했고 “3만 량을 상등(上等)으로 삼았다.”

하지만 실망스럽게도 내각 수보 위조덕(魏藻德)은 겨우 5백 냥, 태감 중 가장 부유한 왕지심(王之心)이 1만 냥을 냈고 황제의 장인 주규(周奎)가 간청에 못 이겨 1만3천 냥을 냈을 뿐이었다. 3만냥을 낸 사람은 하나도 없었고 이보다 훨씬 많은 권문세가들이 죽는 소리를 하거나 억지를 부리거나 아니면 도망쳤다. 어떤 자는 집안의 가재도구를 전부 꺼내 길거리에서 팔았고 어떤 자는 자기 집문 앞에 ‘급매’라고 붙여놓았다. 결국 숭정이 기대했던 모금운동으로 들어온 금액은 전부 합해 20만 냥에 불과했다.

숭정제는 경성의 권문세가들뿐 아니라 모든 대신들에게 자신들의 고향에서 돈을 낼 능력이 있는 부자를 한 명씩 추천하게 했다. 하지만 남직예(南直隸)와 절강(浙江)에서 각각 1명씩 천거했을 뿐 나머지 성에서는 한 명도 천거하지 않았다.

때문에 숭정제는 “짐이 나라를 망친 군주가 아니라 여러 신하들이야말로 나라를 망친 신하들이다!”라고 탄식하게 했다.

특히 과거 장원 출신으로 명나라 최후의 수보(首輔 명나라의 실질적인 재상에 해당)였던 위조덕은 숭정제의 기대가 두터웠음에도 오히려 황제를 크게 실망시켰다.

성이 함락되기 3일 전 숭정제가 그에게 대책을 물어보며 “그대가 하는 말이라면 그에 따라 당장 성지를 내리겠노라”고 했다. 하지만 위덕조는 땅 위에 꿇어앉아 아무 말도 하지 못했다. 숭정제가 화가 나서 발로 용상을 걷어찼지만, 위덕조는 여전히 꿇어앉은 채 한 마디도 꺼내지 않았다.

나중에 성이 함락되고 숭정제는 자살했지만 위조덕은 투항했다. 이자성이 “그대는 어찌하여 (황제를) 따라 죽지 않았는가?”라고 묻자 그는 뻔뻔하게도 “나라에서 써주길 구하는데 어찌 함부로 죽을 수 있겠습니까?”라고 대답했다.

즉 자신은 새로운 조정을 위해 최선을 다할 준비를 하고 있었기 때문에 죽을 수 없었다는 뜻이다.

명조(明朝) 최고의 관원이 이 모양이었으니 숭정제는 절망하지 않을 수 없었고 명조가 멸망한 것 역시 조금도 이상할 게 없었다.

이자성의 화의 제안과 거절

숭정 17년(1644년) 3월 17일 대순군이 마침내 대명제국의 수도인 북경성에 대한 공격을 시작했다. 공격은 평측문(平則門), 창의문(彰義門), 서직문(西直門) 3곳부터 시작되었고 사방이 온통 노란 연기로 뒤덮였다. 밀물과 같은 대순군의 공세는 그 위세가 대단했다. 한동안 성곽 위아래에서 천둥이 치는 듯 대포소리가 끊이지 않고 천지를 뒤흔들었다. 성밖에서는 화염이 하늘높이 치솟았다.

공성전이 벌어진 두 번째 날 이자성은 열흘 전 선부에서 투항한 태감 두훈(杜勳)을 통해 협상을 제안했다. 수성을 책임진 양성백(襄城伯) 이국정(李國楨)이 두훈에게 숭정제와 만날 수 있도록 허락했다. 이에 성안에 들어간 두훈은 대태감(大太監) 왕승은(王承恩)과 함께 숭정제를 만났다.

두훈은 숭정제를 만나 대명과 대순이 땅을 나누고 평화협정을 맺자는 이자성의 화의 제안을 전했다. 즉 서북지역을 분할해 왕으로 삼고 은 백만 냥을 상으로 주면 대순군이 하남으로 물러나겠다는 것이다. 그 후 대순군이 조정을 도와 안으로는 여러 도적떼들을 물리치고 밖으로는 요사한 청나라를 토벌하되 다만 조정의 명령에 따르지 않고 독자적으로 행동하겠다는 제안이었다.

이 이야기는 전혀 근거가 없는 말이 아니다.

명말 반청운동에 가담했던 이장상(李長祥)도 이렇게 기술했다.

“병부상서 장진언(張縉彥)이 성을 순시하는데 동쪽에서부터 정양문(正陽門)에 이르렀을 때 그곳 성위에서 주연(酒宴)이 있었다. 위에 한 사람이 앉아 있고 옆에는 모두 내관들이었다. 그중 몇 사람이 진언을 보고는 일어났다. 진언이 뭐하는 사람인지 묻자 내관은 ‘성 아래 도독(都督) 어른입니다.’라고 했다. 진언이 깜짝 놀라 어째서 성위에 있는지 묻자 내관이 누런 종이 한 장을 내보였다. 그 위에는 ‘그와 다시 대화하겠노라(再與他談)’는 글자가 황제의 어필로 적혀 있었다.” 이 일은 나중에 장진언의 승인을 얻었다.

여기서 확실한 것은 양측 사이에 담판이 있었다는 것이다. 만약 이때 숭정제가 이자성의 조건을 수락했다면 이자성은 군대를 후퇴시키고 청나라에 대항했을 것이다. 그랬더라면 명나라의 국운이 어쩌면 좀 더 연장되고 숭정제 역시 나라가 망하고 자신도 죽는 운명을 벗어날 수 있었을지 모른다.

하지만 “화친하거나 배상하거나 땅을 나누거나 공납을 받지 않고 천자는 국문(國門)을 지키며 군왕(君王)은 죽음으로 사직을 지킨다”는 명나라의 입국종지를 존중한 숭정제와 대신들의 의견이 갈라진데다 특히 위조덕이 반대하자, 화의를 거절하고 끝까지 버티기로 결정했다.

이것이 하늘의 뜻이 아니겠는가? 숭정은 또 직접 《친정조서(親征詔書)》를 작성해 자신이 “직접 육사(六師 천자의 군사)를 이끌고 나아가고 국가의 중요한 업무는 모두 태자에게 맡기겠노라”고 했다. 그러면서 신하와 백성들이 모두 떨쳐 일어나 충성과 용기를 다해준다면 “장차 제후에 봉하는 상을 내릴 것이며 이는 절대 식언이 아니다”고 다짐했다. 그리고는 내시들을 불러 모아 궁성을 사수할 준비를 했다.

그렇다면 승리를 바로 눈앞에 둔 이자성은 왜 황제에게 이런 화의를 제안했을까? 심지어 서북쪽 땅을 떼어 왕으로 삼고 은 백만 냥을 상으로 주면 자발적으로 군대를 물리겠다는 제안까지 했을까?

한 가지 가능한 이유는 북경성이 워낙 견고하고 튼튼해서 이전에 몽골은 물론이고 만주 팔기 역시 여러 차례 공성을 시도했지만 단 한 번도 성공하지 못했기 때문이다. 이자성은 자신이 과연 단기간에 북경성을 함락시킬 수 있을지 자신할 수 없었다. 그런데 만약 나중에 사방에서 근왕병이 몰려든다면 진퇴양난의 위태로운 지경에 빠질 수 있다고 생각한 것이다. 때문에 자신의 실력과 잠재적인 위험을 고려해 이런 제안을 했던 것이다.

원문위치: http://www.epochtimes.com/gb/16/7/20/n8120144.htm