글/ 신전문화 중국역사 연구팀

【정견망】

4. 오씨(五氏) 하

여와씨(女媧氏)

여와씨는 여희씨(女希氏), 여황(女皇)이라고도 불리는데 복희(伏羲)와 마찬가지로 성(姓)이 풍(風)이었고 성인의 덕을 지녔다. 이 여와씨는 사람을 만들고 하늘을 수리한 여와신과 이름이 같아서 늘 혼동되곤 한다.

전설에 따르면 복희씨 이후 여와씨가 제위를 계승했지만 계속해서 복희씨란 칭호를 물려받았다고 한다.

《태평환우기(太平寰宇記)》와 《독사방여기요(讀史方輿紀要)》에는 모두 “여와는 서화현(西華縣)에서 서쪽으로 20리 떨어진 곳에 도읍을 정했는데 나중에 이곳은 와성(媧城)으로 불렸다.”는 기록이 있다.

《회남자‧남명훈(覽冥訓)》에는 “복희와 여와는 법도(法度)를 만들지 않았고 지극한 덕을 후세에 남겼다.”고 했다. 다시 말해 복희씨와 여와씨는 큰 덕(德)으로 천하를 교화했을 뿐 입법(立法)이나 통제로 천하를 다스리지 않았다는 뜻이다. 때문에 “지극한 덕을 후세에 남겼다”고 찬양받았다.

또 전설에 따르면 여와씨는 복희씨가 만든 중매와 혼인 제도를 더 완벽하게 만들어 인륜도덕을 다시 규범 했다고 한다. 그녀는 남녀가 혼인하도록 다리를 놓아주고 진심으로 하늘에 알리고 천지의 인가를 받게 했다. 즉, 중화역사상 최초의 중매인이라 할 수 있다. 때문에 후세에 중매신(媒神) 또는 고매(高媒)로 떠받들어졌다.

《역사(繹史)》에선 《풍속통의(風俗通義)》를 인용해 “여와는 신에게 기도를 올려 자신을 여매(女媒 여자 쪽 중매인)가 되게 해달라고 했고 이렇게 혼인을 배치했다.”는 기록이 있다.

이외에도 여와는 또 생황(笙簧)과 같은 관악기를 발명했으며 신하들에게 명령해 양관(良管)과 반관(斑管)이란 두 가지 악기를 제작하게 했다. 아울러 ‘충악(充樂)’이란 악곡을 창작해 인심을 교화하고 백성들의 덕을 도야(陶冶)해 천하가 잘 다스려지게 했다.

《제계보(帝系譜)》의 기록에는 여와씨는 아릉씨(娥陵氏)에게 명령해 양관이란 악기를 만들어 천하의 성률(聲律)을 조화롭게 통일하게 했고 또 성씨(聖氏)에게 명령해 반관이란 악기를 만들게 했으며, 우주 일월성신(日月星辰)의 운행법칙에 근거해 이것과 부합하도록 ‘충악’이란 악무(樂舞)를 창작했다고 한다. 춤과 노래의 악보가 만들어진 후 천하만물이 모두 교화되고 바로잡혀 만사만물(萬事萬物)이 가장 미시적인 곳에서부터 개변되지 않는 게 없었고 대도(大道)에 동화하게 만들어 일체가 조화롭고 질서가 있었다.

《둔갑개산도》에서는 여와씨가 세상을 떠난 후 또 15대를 전승했으며 모두 복희씨란 호칭을 이어받았다고 했다.

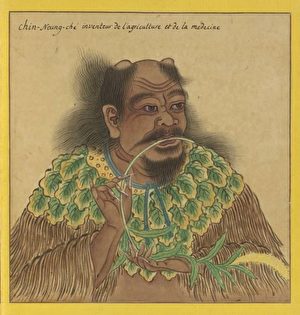

신농씨(神農氏)

신농씨는 성이 강(姜)이고 오행에서는 화(火)에 속해 화덕(火德)으로 왕이 되었다. 때문에 염제(炎帝)라고도 불리며 또는 괴외씨(魁隗氏), 연산씨(連山氏), 열산씨(列山氏)로도 불린다. 신농씨의 모친은 소전(少典)의 비(妃)로 여등(女登) 또는 임사(任姒)라 하는데 유교씨(有喬氏)의 딸이었다.

전설에 따르면 여등이 화양(華陽)의 상양산(常羊山)에 놀러갔을 때 신룡(神龍)의 머리를 보고 감응해서 임신한 후 신농씨를 낳았다고 한다. 신농씨는 출생할 때부터 성인의 덕을 지녔고 나중에 왕으로 추대되었다.

전설에 따르면 신농씨는 태어날 때부터 신통을 지닌 수도인(修道人)이었다. 《장자(莊子)》에는 신농씨가 아하감(婀荷甘)과 함께 노룡길(老龍吉)을 찾아가 도를 배운 이야기가 나온다. 호북성 신농가(神農架)의 원시삼림에 위치하는데 전설에 따르면 당시 신농씨가 약초를 채집해 사람을 구하던 지역이라고 한다.

신농씨가 이곳에서 약을 채집할 때 “나무로 사다리를 만들어 쉽게 올라갈 수 있게 했다”고 한다. 때문에 신농가라 한다. 또 전설에 따르면 신농씨가 데리고 다니던 몇몇 대신(大臣)들이 신농가에서 약을 채집할 때 갑자기 하늘에서 선학(仙鶴)이 내려왔고 그들이 선학에 올라타자 하늘로 올라갔다고 한다. 지금도 신농가에는 여전히 신농씨가 학을 타고 승천했다는 곳이 남아 있다.

말이 나온 김에 한마디 하자면 고대에 선학이나 봉황 또는 용을 타고 승천했다는 것은 모두 도가에서 말하는 백일비승(白日飛昇)해서 신선이 되는 일종의 득도(得道)방식을 말하는데, 후세에도 역대에 걸쳐 늘 비슷한 기록이 존재한다.

수주(隨州)시 북쪽에 있는 열산(烈山)에는 아직도 신농동(神農洞)과 신농비(神農碑)가 남아 있다. 신농동 안에는 돌로 된 탁자와 의자, 사발 및 침대가 있는데 전설에 따르면 신농씨가 당시에 사용했던 물건이라고 한다. 열산에는 이외에도 신농정(神農井), 신농택(神農宅), 신농관(神農觀), 염제묘(炎帝廟) 등의 고대 건축물들이 남아 있다.

《산해경》에도 한가지 이야기가 전해진다. 전설에 따르면 염제신농씨에게는 딸이 하나 있었는데 이름이 여왜(女娃)였다. 하루는 여왜가 동해바다에 놀러갔다가 불행히도 물에 빠져 죽고 말았다. 사후에 여왜의 정령(精靈)이 한 마리 새로 변했는데 주둥이는 희고 다리는 붉었으며 머리 위에 꽃무늬가 있어 정위(精衛)라 불렸다. 이 새가 날마다 서산(西山)에서 동해 사이를 오가며 서산의 나무와 돌을 물어다 동해를 메웠다. 동해를 메워 평지로 만들고자 했는데 대대로 이어가며 끊이지 않았다고 한다. 이것이 바로 정위가 바다를 메웠다는 정위전해(精衛填海)의 전설이다.

신농씨는 화덕을 지녔기 때문에 관직명을 화(火)로 불렀다. 가령 춘관(春官)은 대화(大火), 하관(夏官)은 순화(鶉火), 추관(秋官)은 서화(西火), 동관(冬官)은 북화(北火), 중관(中官)은 중화(中火)라 불렀다. 신농씨가 재위에 있을 때 덕으로 정치를 베풀어 백성을 감화시켜 풍속이 순박해졌고 천하의 민심이 귀의했다. 백성들은 다투거나 싸우지 않아도 생활이 부귀했으며 아무 법령도 제정하지 않았지만 백성들이 순종했고 살육하지 않아도 백성들의 위엄에 복종했다.

《제왕세기(帝王世紀)》의 기록에 따르면 염제 통치 시기 숙사씨(夙沙氏)란 제후가 통치에 복종하지 않고 반란을 일으켰다. 하지만 염제는 병력을 보내 토벌하는 대신 자신의 덕성(德性)이 부족해서 천하가 귀순하지 않은 것이라 여겨 자발적으로 자리에서 물러나 덕을 닦았다. 숙사씨의 백성들이 이 말을 들은 후 곧 창을 거꾸로 들고 도리어 숙사씨를 공격한 후 염제에게 귀순했다.

《여씨춘추‧신세(慎勢)》에는 “신농씨는 17세(世)를 전했다. 전설에 따르면 신농씨가 학을 타고 승천한 후 그의 자손들이 제위를 이었고 또 아주 많은 세대를 전했는데 모두 신농씨란 호칭을 사용했고 모두 염제로 불렸다.”고 한다.

《전략(典略)》의 기록에 따르면 무왕(武王)이 주(紂) 임금을 토벌하고 주(周)나라를 세운 후 신농씨의 후손을 초읍(焦邑 지금의 하남성 섬현陝縣 초성焦城)에 봉했다고 한다.

신농이 온갖 풀을 맛보다

신농씨 시기에 인구가 크게 증가해 더 이상 낚시나 사냥만으로는 인류의 생활에 필요한 물품을 충분히 공급할 수 없게 되었다. 또한 인류의 심령이 더이상 순정(純淨)하지 않고 갈수록 더 자연에서 멀어져 자연환경이 계속 악화되었다. 인류는 이때부터 처음으로 질병의 고통에 시달리기 시작했는데 고통을 견디기 힘들었다.

신농씨는 이에 온갖 풀의 맛을 보고 오곡(五穀)을 구별하는 동시에 밭을 가는 도구인 쟁기를 발명해 백성들에게 농사를 가르쳐 인류의 식량문제와 생존위기를 해결해주었다.

《주서(周書)》의 기록에 따르면 신농씨 때 하늘에서 오곡을 내리니 신농이 이를 얻은 후 백성들에게 경작법을 가르쳤고 이로부터 농업이 시작되었다고 한다.

이를 통해 우리는 신농씨가 인류를 농경문명시기로 이끌었음을 알 수 있다. 우리 중화조상들이 안정적으로 생활하게 되었고 처음으로 땅에 정착해 더 이상 생존을 위해 이리저리 떠돌아다니며 근심하지 않게 되었으며 이를 통해 중화문명이 안정적이고 신속하게 발전하게 했다.

이외에도 신농씨가 온갖 풀들을 맛볼 때 365종의 약초를 구별해 상품(上品) 약 120종, 중품(中品) 약 120종, 하품(下品) 약 125종을 구별해 《신농본초경(神農本草經)》을 저술했는데 이 책은 지금까지 전해지고 있다. 《신농본초경》은 후대의 《황제내경(黃帝內經)》, 《난경(難經)》, 《상한잡병론(傷寒雜病論)》과 함께 중의학 4대 경전에 속하는데 중약(中藥 한약)으로 병을 치료하는 시원을 열어주었다. 신농은 이처럼 각종 약초의 약성(藥性)에 근거해 백성을 위해 병을 치료하고 백성들을 질병의 고통에서 구해내 중약(中藥)의 비조가 되었다.

신농씨는 또 차(茶)의 효과를 발견했고 사람들에게 차를 만드는 방법을 가르쳐 중화 차문화를 개창했다. 《신농본초경》에는 차의 기원에 대해 “신농이 온갖 약초를 맛보다가 하루에 72가지 독(毒)을 만나 차를 먹어 풀었다.”고 했다.

《수신기(搜神記)》 기록에는 신농씨에겐 붉은색의 신편(神鞭)이 있어서 이것으로 온갖 약초를 때리면 약초의 독성이나 약성을 알 수 있었다고 한다.

또 어떤 전설에서는 신농씨에게 ‘수정배(水晶肚)’가 있어서 배가 거의 수정처럼 투명해 오장육부를 모두 똑똑히 볼 수 있었다. 또 무엇을 먹어도 일목요연했고 스스로 독성을 풀어내는 것을 볼 수 있었다. 신농이 온갖 풀을 맛볼 때 바로 이 수정배에 의존해 오장육부의 색깔과 변화를 관찰했다고 한다. 이를 통해 어떤 식물이 식용가능한지 가려낼 수 있었고 또 약초의 약성이나 독성도 가려낼 수 있었다.

《술이기(述異記)》에는 태원(太原) 신부강(神釜岡)에는 과거 신농이 온갖 약초를 맛보던 보정(寶鼎)이 남아 있다고 한다. 성양산(成陽山)에는 신농이 당시 채찍으로 약을 때렸던 곳이 아직도 남아 있다고 한다.

신농씨는 온갖 풀을 맛보고 농업과 중약(中藥) 및 다도를 창립한 외에도 또 수많은 위대한 문명성취를 남겨놓았다.

신농씨의 기타 문명성취

신농씨는 또 마포(麻布)로 옷을 만드는 것을 발명했다. 전설에 따르면 신농씨 이전의 사람들은 나무껍질이나 짐승 가죽을 옷으로 입었다. 신농씨가 최초로 백성들에게 칡이나 마 등을 재배해 갈포(葛布)나 마포를 만들도록 가르쳤으며 인류는 비로소 마포로 옷을 만들어 입을 수 있게 되었다고 한다.

전설에 따르면 또 신농씨는 시장과 교역제도를 창립했다고 한다. 《주역‧계사하전》에는 “한낮에 시장을 만들어 천하 백성들을 오게 해 천하의 재화를 모아서 교역하게 하여 각각 그 마땅한 바를 얻게 했다.”고 했다. 즉 신농씨가 한낮에 시장을 열어 물건을 교환하는 시장제도를 창립했고 화폐와 상업 발전의 기원이자 초석이 되었다는 뜻이다.

신농은 또 오현금(五絃琴)을 발명했고 《하모(下謀)》 또는 《부지(扶持)》라는 음악을 창작해 백성을 교화했다.

《세본(世本)‧하편(下篇)》의 기록에 따르면 신농은 오동나무를 깎아 금(琴)을 만들었고 실을 엮어 현(絃)을 만들었으며 이런 금을 나중에 ‘신농금(神農琴)’이라 불렀다.

신농금은 길이가 3자 6치 6푼으로 줄이 다섯 개였는데 각각 궁(宮)・상(商)・각(角)・치(徵)・우(羽)라 불렀다. 이 금에서 나오는 소리는 능히 “천지의 덕을 말하고 신농의 조화를 표현해” 인류의 정서를 도야할 수 있었다.

이외에도 《제왕세기(帝王世紀)》에는 신농씨가 복희 팔괘(八卦)의 기초 위에 《연산역(連山易)》을 창제했다고 한다.

《연산역》이란 사계(四季)・육기(六氣)의 왕성함과 쇠퇴함을 지표로 삼고, 육갑치부(六甲值符)를 길흉을 판단하는 좌표로 삼아, 삼원구운(三元九運)으로 시공(時空)을 전환해 천도의 운행법칙을 드러내는 것으로 고심해서 추론하기 어렵다. 하지만 《연산역》은 한대(漢代)에 이미 실전되었다.

2005년 귀주(貴州) 수족(水族 중국내 소수민족의 하나)의 한 노인이 집안에서 대대로 전해져 온 수서(水書 수족의 문자) 《연산역》을 귀주민족도서관에 기증했다. 이 《연산역》은 수족의 오래된 문자인 수서로 베껴 쓴 것으로 모두 5책 약 8만자에 달하는데 그 특징이 고서의 기록과 부합한다. 여러 전문가들의 고증을 거친 결과 상고시기 실전된 《연산역》으로 인정받았다. 아마 일부 실전된 역사문화가 민간에서 아직 남아 있을 가능성이 있다.

상고 삼황(三皇)의 시기는 지금으로부터 거리가 너무나 멀고 이 기간에 각종 천재인화(天災人禍)를 거쳤거나 심지어 훼멸적인 겁난(劫難)이 존재했기 때문에 대부분의 사료(史料)들이 소실되었다. 지금까지 전해지는 신화전설과 상고문헌의 앙상한 기록 속에서 우리는 단지 하나의 크고 대략적인 인상만 알 수 있을 뿐이며 앞으로 끊임없는 발굴과 보완이 필요할 것이다.

하지만 기본적으로 한 가지 주제만은 역사적인 사실이다. 바로 삼황 시기는 상당히 오래고 긴 역사시기였다. 이 시기에 신통을 크게 드러낸 반신(半神) 복희씨, 여와씨, 신농씨 및 인간세상에서 그들의 후계자들이 인류 최초의 문명을 개창하고 누적해 인류를 야만의 상태에서 점차 개화하도록 이끌었고 최종적으로 우리 이번 차례 오천년으로 들어서게 했으니, 바로 황제(黃帝)를 인문초조(人文初祖)로 하는 보다 휘황찬란한 신전문화의 표현과 문명의 성취였다.

참고문헌:

1. 《태평환우기(太平寰宇記)》

2. 《제계보(帝系譜)》(《태평어람》에서 인용)

3. 《둔갑개산도》(《태평어람》에서 인용)

4. 《산해경》

5. 《통지(通志)‧삼황기(三皇紀)》

6. 《제왕세기》

7. 《여씨춘추‧신세(慎勢)》

8. 《사기‧봉선서》

9. 《전략(典略)》

10. 《주역‧계사하》

11. 《주서(周書)》

12. 《수신기(搜神記)》

13. 《술이기(述異記)》

14. 《제왕세기(帝王世紀)》

원문위치: https://www.zhengjian.org/node/234638