10. 요임금 (하)

(1) 바둑 발명과 악무 창작

요임금의 정비(正妃)는 산의씨(散宜氏)의 딸로 이름은 여황(女皇)이었다. 여황이 단주(丹朱)를 낳았고 이외에도 9명의 서자들이 있었다. 하지만 10명의 아들이 모두 불초해 무슨 덕행이랄 게 없었다.

전설에 따르면 요임금의 유일한 적자(嫡子) 단주는 본업에 힘쓰지 않고 빈둥거리면서 놀기를 좋아했다. 마음이 조용하지 않았고 또 거짓말을 잘 했으며 말다툼을 좋아했다. 요는 아들의 이런 특성을 감안해 단주를 교육시키기 위해 바둑을 발명했다. 장차 천하를 다스리고 수신양성(修身養性) 등의 큰 도리를 모두 바둑 속에 함축시켜 이를 이용해 단주를 교화하려 한 것인데 이게 바로 바둑의 기원이다.

바둑은 크게 보면 사람에게 음양(陰陽)과 생극(生克)의 도를 깨닫게 해주고, 작게는 수신양성하고 정서를 도야할 수 있게 만들어 사람의 도덕과 지혜가 바둑을 통해 승화될 수 있고 내함(內涵)이 박대정심(博大精深)할 수 있도록 할 수 있다.

요는 또 질(質)을 악관(樂官)에 임명했다. 질은 대자연의 산림과 계곡 소리를 본받아 《대장(大章)》이란 악곡을 창작했는데 《대장》은 또 《대함(大咸)》이라고도 한다. 6대 악무의 하나로 하지(夏至)에 땅에 제사 지낼 때 사용했다. 이 악곡을 연주하면 온갖 짐승들이 음악을 듣고 따라서 춤을 추었고 자연만물이 서로 조화롭게 지낼 수 있었다.

(2) 무위(無爲)의 다스림

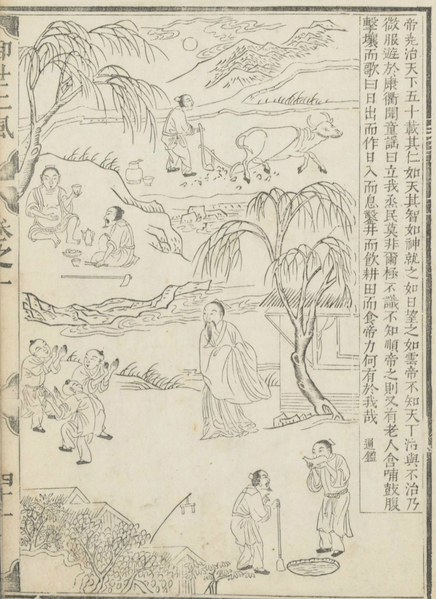

요임금 재위 말기 천하는 아주 잘 다스려졌다. 《고사전(高士傳)》에 이런 일화가 나온다.

요임금 때 천하가 태평하고 조화롭자 백성들의 생활도 자재하고 근심이 없어져 천하 곳곳이 모두 인간세상의 선경(仙境)과 같았다.

이때 한 80대 노인이 길가에서 땅을 두드리며 즐거움을 노래했다. 사람들은 노인이 근심 없이 즐거워하는 모습을 보고는 모두들 감탄하며 “이는 모두 요 임금의 성스런 덕이 주신 것이로구나!”라고 했다. 그러자 노인이 이 말을 듣고는 “해 뜨면 일하러 나가고 해 지면 쉬며 우물을 파서 물을 마시고 밭을 갈아 먹고사는데 임금이 내게 무슨 덕이 있단 말인가?(日出而作,日入而息,鑿井而飲,耕田而食,帝何德於我有哉)”라고 말했다.

이것이 바로 역사상 유명한 《격양가(擊壤歌)》의 유래다. 이 노래는 요임금 당시 세상이 무릉도원처럼 아름다웠음을 묘사하는데 의경(意境)이 깊고 심장한데다 화면(畫面)이 편안하고 질박해서 천년 후에도 여전히 사람들이 동경이 끊이지 않았다.

《격양가》외에 또 유명한 《강구요(康衢謠)》란 노래가 있었다. 이 역시 요임금 때 불렸던 동요이다. “입아증민(立我烝民) 막비이극(莫匪爾極),불식부지(不識不知), 순제지칙(順帝之則)”

대체적인 의미는 “우리 백성들이 풍족하며 즐겁게 걱정 없이 살아가는 것은 모두 임금님의 은혜에 힘입은 것이다. 우리 백성들은 아무것도 모르지만 오직 임금님의 법칙에 순종할 뿐이다.”라는 뜻이다.

이렇게 순진한 백성들과 순박한 풍속이 가요 속에 잘 드러나는데 자연과 하나가 되어 공동으로 이토록 아름답고 편안한 무릉도원을 만든 것이다. 제왕(帝王)의 은혜가 소리 없이 만물에 미치고, 천하를 이끌어 자연의 대도(大道)를 따르고 합하게 하니 자신도 모르는 사이에 도 속에 있어 백성들이 근본적으로 제왕의 존재를 느끼지 못한 것이다.

이런 풍경은 일찍이 황제(黃帝) 시기에 나타난 적이 있는데 바로 황제가 꿈에 화서신국(華胥神國)에 놀러간 것과 비슷하다. 이 장면은 후세에 널리 추앙받는 그림으로 남았다. 이것이 바로 전설에서 제왕이 세상을 다스릴 때 추구했다는 소위 무위(無爲)의 다스림이다. 다시 말해 노자가 말한 “가장 좋은 정치는 그 존재조차 모르게 함(太上不知有之)”이 인간 세상에 실제로 펼쳐진 것이다.

(3) 하루에 10가지 상서로운 일이 나타나다

요임금이 도(道)로 나라를 다스려 천하가 모두 도로 돌아오고 사람과 천지자연이 조화롭게 상생하며 천인이 감응하니 하늘에서도 끊임없이 상서(祥瑞)를 내렸다.

요임금 시기에 하루만에 10차례나 상서로운 상황이 나타났다.

첫째 궁중의 들풀이 벼로 변했다.

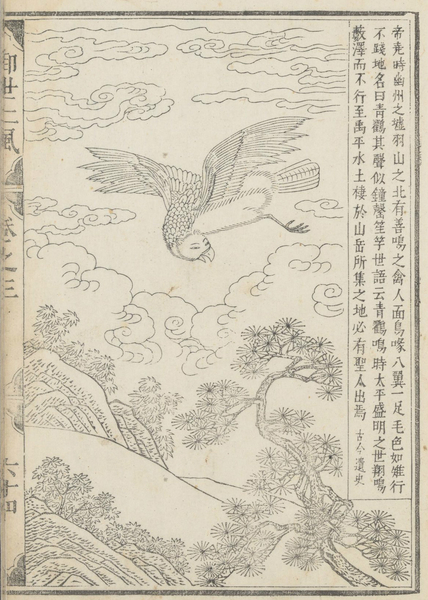

둘째, 봉황이 궁정에 서식했다.

셋째, 궁중 연못 속에 신룡(神龍)이 나타났다.

넷째, 역초(曆草)가 계단 위에 나타났다. 여기서 역초란 명협(蓂莢)이라고도 하는데 일종의 신초(神草)로 매달 보름 전에는 매일 새 잎이 하나씩 자라고 보름이 지나면 매일 한 잎씩 지는데 만약 작은 달이면 마지막 한 잎이 시들어 떨어지지 않는다. 때문에 역초의 잎을 관찰하면 날짜를 알 수 있었다고 한다.

다섯째, 궁중의 새들이 모두 오색의 깃털이 나타났다.

여섯째, 검은 거위가 흰색으로 변했다.

일곱째, 나무 위에서 연꽃이 피었다.

여덟째, 궁중 주방 안에 삽포(箑脯)가 나타났다. 여기서 삽포란 일종의 상서로운 풀을 말하는데 그 모습이 마치 육포처럼 생겼고 두께는 부채처럼 얇은데 흔들릴 때마다 바람을 일으켜 주방 안에 있는 음식을 신선하고 서늘하게 유지해 부패하지 않게 했다.

아홉째, 경성(景星)이 하늘에 나타났다. 경성이란 덕성(德星)이라고도 하는데 모양은 반달처럼 생겼고 달을 도와 밝게 빛나는데 도(道)가 있는 나라에만 출현한다. 일찍이 황제(黃帝) 시기에도 출현한 적이 있다.

열 번째, 하늘에서 감림(甘霖)이 땅에 내렸다.

《상서중후(尚書中候)》 및 《죽서기년》 등에도 요임금 재위 70년에 경성(景星)이 남방 주작 자리에서 나타나고 봉황(鳳凰)이 정원에 서식했으며 신선의 풀이 교외 들녘에 자라났고 가화(嘉禾)가 이어졌으며 하늘에서 감로가 내리고 산에서 예천(醴泉)이 나타났다는 기록이 있다.

(4) 제위(帝位)를 선양하다

요임금이 점차 늙어감에 따라 제위 계승문제를 고민하기 시작했다. 천하는 이제 막 두 차례 큰 겁난을 거쳤기 때문에 제왕의 덕성이 아주 중요해졌고 천하인들의 안위(安危)를 결정할 정도였다. 요임금은 누구에게 제위를 잇게 할 지 고려하기 시작했다.

요에게는 비록 10명의 아들이 있었고 그중 단주가 적자(嫡子)였지만 덕행이나 재능 모두 천하의 임금이란 중임(重任)을 맡기에는 한참 부족했다. 요는 일찍이 만약 제위를 순(舜)에게 전한다면 오직 단주 한 사람이 불리해지겠지만 단주에게 전한다면 천하인들이 불리해질 거라고 말한 바 있다. “결코 천하의 원망을 들으면서 한 사람만의 이익을 위하지는 않겠다(終不以天下之病而利一人)”는 말에서 우리는 늘 천하를 마음에 두고 한마음으로 백성을 위하고자 했던 요임금의 넓은 흉금과 사심 없는 경지를 엿볼 수 있다.

요가 사악(四岳)에게 말했다.

“내가 제위에 오른 지 70년이 되었는데 그대들 중 누가 천명(天命)을 이어받아 내 자리를 대신할 수 있겠는가?”

그러자 사악이 모두 대답했다.

“저희는 그런 덕행이 없으며 제위를 욕되게 할 따름입니다.”

요임금은 이에 대신들에게 지위의 고하를 막론하고 반드시 덕행이 고상하고 재능이 탁월하여 제위를 감당할 수 있는 사람이 있으면 추천하도록 했다. 그러자 모두들 신분이 미천한 순을 천거했다.

요임금도 전에 순에 대한 소문을 들은 적이 있다. 이에 여러 사람들에게 그의 덕성이 어떤지 물어보았다. 사악이 말했다.

“순의 부친은 어리석고 완고하며 시비를 가리지 못하고 어미(후처)는 마음이 악독하고 동생은 오만불선해서 셋이 한마음으로 순을 해치려 했으나 순은 오히려 시종일관 효도를 다하고 형의 도리를 다해 관용으로 미움을 다스려 가정이 화목해지게 했습니다. 이렇게 대효(大孝)의 덕(德)으로 천하를 다스린다면 마땅히 천하의 다스림이 나빠지진 않을 것입니다.”

요임금은 이에 자신의 두 딸인 아황(娥皇)과 여영(女英)을 순에게 시집보내 순의 덕성을 시험하게 했다. 순은 삼가하고 공경하면서 아울러 부친에 대한 의리와 모친의 자애, 형제간의 우애와 공경 및 자식의 효 등 5가지 덕행을 직접 실천했다. 그러자 모두들 앞을 다퉈 그를 모방하며 이 다섯 가지 덕을 따르게 되었다.

나중에 요임금이 순에게 백관(百官)을 다스리게 하자 백관의 사무가 모두 아주 조리 있게 잘 다스려졌다. 또 순에게 명당(明堂)의 네 문에서 사방의 손님을 맞이하게 하자 사방의 빈객들이 모두 순을 공경했다. 또 깊은 산속 숲속에 파견했을 때 갑자기 광풍과 폭우가 닥치는 열악한 날씨에도 순은 길을 잃지 않았고 단 한 번도 일을 그르친 적이 없었다.

이렇게 3년의 시험을 거쳐 요는 순이 천명을 받아 덕행을 펼치며 재능이 걸출한 것을 확인할 수 있었다. 이에 순이야말로 천자의 명(命)을 감당할 유일한 인물로 인정해 그에게 선양하고자 했다. 하지만 순은 자신은 덕성이 부족하다고 하면서 제위를 받으려 하지 않았다.

요는 곧 목욕재계하고 사람들을 시켜 황하와 낙수 강변에 제단을 쌓게 했다. 그리고는 길일(吉日)을 선택해 순 등을 이끌고 수산(首山)에 올라가 신의 가르침을 청했다. 그들이 황하 강변을 지날 때 다섯 노인이 그곳에서 놀고 있는 것을 보았는데 이 다섯 노인은 바로 천상 오성(五星)의 정(精)이 변한 것으로 그들은 요임금에게 이렇게 말했다.

“하도가 곧 나타나니 우리가 특별히 알려주려 지상에 내려왔노라, 순은 우리가 누구인지 안다네.”

이렇게 말을 마친 다섯 노인이 곧 유성으로 변해 묘수(昴宿)를 향해 날아가더니 사라져 보이지 않았다. 2월 신축일 새벽녘에 요임금이 여러 신하들과 황하 강변에서 제례를 올리고 신에게 알린 후 대략 미시(未時) 무렵 오색 구름이 황하에서 올라오더니 상서로운 기운이 사방에 충만했다. 갑자기 한 마리 용마(龍馬)가 궤짝을 입에 물고 나타나 제단을 향해 날아오르더니 제단위에 내려놓고는 방향을 돌려 물속으로 사라졌다. 그 용마가 토해놓은 궤짝이 보였는데 마치 거북의 등껍질과 같았고 폭이 9자에 백옥(白玉)으로 된 라벨과 홍옥(紅玉)으로 된 궤짝에 황금 자물쇠에 푸른 색 끈으로 묶어놓았다. 백옥 라벨 위에는 “순에게 제위를 물려주노라(闓色授帝舜)”라고 적혀 있었다.

안에는 요임금 이후 순과 우(禹)가 천명을 받아 제왕이 된다는 내용이 적혀 있었다. 요임금은 곧 이 내용을 기록하게 한 후 동상방(東廂房)에 있는 장경각(藏經閣)에 수장하게 했다.

이듬해 2월 요임금은 또 여러 신하들을 거느리고 낙수을 찾아와 제단을 설치하고 신에게 제사를 올렸다. 태양이 질 무렵 갑자기 낙수 속에서 한 가닥 붉은 빛이 나오더니 거대한 검은 거북이 서(書)를 등에 메고 나타나더니 제단 위로 올라갔다. 잠시 후 거북의 등껍질 위에 적힌 붉은 색 글자를 볼 수 있었는데 적힌 내용은 마땅히 순에게 선양해야 한다는 내용이었다.

역사상 모든 성현(聖賢)과 위인(偉人)이 위대한 성취를 이루기 위해서는 3대 요소를 갖춰야 했으니 그것은 바로 천명(天命), 덕행(德行), 재능(才能)이었다. 이는 또한 일대(一代)의 성왕(聖王)으로 성취되기 위해 반드시 갖춰야 할 3대 조건이었다.

요임금은 이 도리를 잘 알았기에 이렇게 중화 역사상 선양(禪讓)이란 제도를 처음으로 시작했던 것이다. 요임금은 수년의 시간을 거치며 이 3가지 방면에서 순을 심사했고 순이 이 모든 조건을 갖췄음을 알고 마음을 내려놓고 제위를 순에게 선양했다.

이것이 바로 천고에 널리 칭송받는 ‘선양’의 과정 및 그 진실한 의미다.

이후 중화 역사 속에서 조대(朝代)를 막론하고 요임금에 대한 평가가 아주 높았다.

《상서‧요전(堯典)》에서는 요임금에 대해 “밝고 문채가 빛나며 생각이 크게 편안하시며 진실하고 겸양하시어 광채가 사방에 미치고 위아래로 이르렀으며 큰 덕을 밝히셨다.(欽明文思,安安,允恭克讓,光被四表,格於上下,克明俊德……)”고 평가했다.

공자 역시 《논어‧태백(泰伯)》에서 요임금에 대해 아주 높이 평가했다.

“크도다! 요의 임금됨이여, 높고 높구나! 오직 하늘만이 위대하지만 오로지 요임금만이 그것을 본받으셨네. 넓고 커서 백성들이 차마 부르지 못하도다. 위대하구나! 그 공적을 이루심이여, 환히 빛나는구나! 그 문장과 문물제도여!”라고 했다.

요임금은 유가에서 중시하는 도통(道統)의 비조(鼻祖)로 인정되었고 후세 제왕들에게 세상을 다스리는 모범이 되었다. 요임금의 덕이 후세에 끼친 영향이 얼마나 큰 지 알 수 있다.

선양한 지 28년 후 요임금이 붕어(崩御)하자 백성들이 이 소식을 들은 후 모두 마치 부모를 잃은 것처럼 슬피 울었다. 3년간 전국에서 음악 소리가 들리지 않았으며 모두들 요임금을 그리워했다.

참고서적:

1. 《제왕세기》

2. 《박물지》

3. 《여씨춘추》

4. 《고사전》

5. 《열자‧중니(仲尼)》

6. 《송부서지(宋符瑞志)》

7. 《죽서기년》

8. 《진서(晉書)‧천문지‧서성(瑞星)》

9. 《술이기》

10. 《상서중후》

11. 《상서》

12. 《사기》

원문위치: https://www.zhengjian.org/node/155816