천추(千秋)의 대우

(3) 천추대우(千秋大禹)

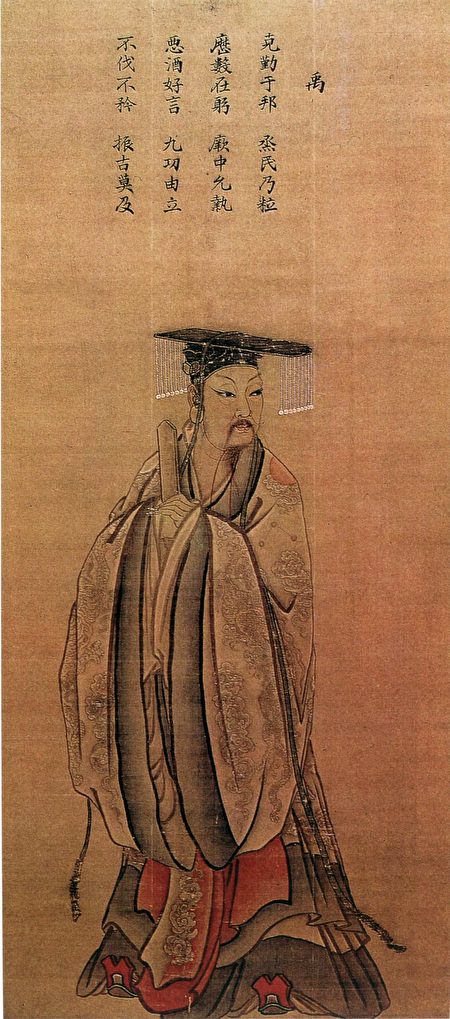

대우는 홍수를 다스린 데서부터 천하를 다스림에 이르기까지 휘황한 공업(功業)을 세웠기에 그의 성덕(聖德)은 사람들에게 대대로 전해 내려오며 칭송되었다. 사서에는 우임금이 천하를 위해 고심하고 애쓴 일화들이 많이 나와 있다.

한번은 대우가 순수를 나가다 한 죄인이 길가에 묶여 있는 것을 보고는 수레에서 내려와 그를 위해 눈물을 흘렸다. 그러자 길가에 있던 사람들이 대우에게 물었다.

“이 사람은 법을 어기고 천도(天道)를 위배했으니 이치상 벌을 받는 것이 당연한데 왜 그를 위해 이렇게 아파하십니까?”

그러자 대우가 말했다.

“요순시대 사람들은 요순의 마음을 자신의 마음으로 여겼노라. 과인이 임금이 되니 백성들이 각기 자신의 마음을 마음으로 여기니 이를 아파하는 것이다.”

이 일화에 담긴 의미는 요순(堯舜)의 시대에는 만백성이 요순의 교화를 받아 도덕이 고상했기 때문에 요순의 가르침에 따라 자신을 요구했다. 하지만 지금 사람들은 이렇지 못해, 대부분 자신이 원하거나 생각하는 대로 행동하면서 교화를 따르지 않는다. 대우는 이런 허물을 자신에게 돌리고 이 때문에 가슴이 아파 눈물을 흘린 것이다.

대우가 천하를 다스림은 자신의 몸에서부터 시작했다. 역사서의 기록에 따르면 그는 생활이 아주 소박했다고 한다. 한번은 의적(儀狄)이란 사람이 맛있는 술을 만들어 우임금에게 바쳤다. 우임금이 맛을 본 후 맛이 너무 달콤하고 좋아서 후세에 반드시 술 때문에 나라를 망칠 사람이 있을까 우려했고 이때부터 의적을 멀리 했다.

우임금은 또 천하의 어진 선비들을 우대하며 널리 간언을 받아들였다. 《여씨춘추》에는 “옛날에 우는 한 차례 목욕에 세 번이나 머리카락을 움켜쥐었고 한 차례 식사 중에 3번이나 자리에서 일어나 도를 지닌 선비를 예로 대했다.”는 기록이 나온다.

즉 대우는 자신을 찾아와 진언(進言)하는 현인(賢人)을 맞이하거나 또는 정사를 처리하기 위해 한차례 식사 동안 여러 차례 몸을 일으키고 목욕을 하다가도 여러 차례 중단할 정도로 열심히 했다는 뜻이다. 나중에 주(周)나라 때 사람들이 “주공(周公)이 밥을 먹다 음식을 뱉어낼 정도로 인재를 우대하니 천하의 마음이 돌아왔다”고 찬양하는 미덕(美德)은 바로 대우의 덕을 계승한 것이다. 대우가 인재를 예우한 미담은 성인의 두터운 덕이 널리 빛나는 전범(典範)이 되었다.

우임금은 평생 천하를 위해 노심초사했으며 순임금과 마찬가지로 천하를 순수하던 도중에 붕어했다. 우임금은 마지막 순수에서 대월(大越)까지 이르렀고 회계산(會稽山)에서 제후들과 큰 모임을 가졌다. 이때 우의 나이는 이미 백 살이었고 그는 질병 속에서 자신의 천명(天命)이 곧 끝날 것임을 알았다. 이에 뭇 신하들에게 당부했다.

“내가 죽은 후 회계산에 장사를 지내되 갈대로 덧널을 만들고 오동나무로 관을 만들라. 묘혈은 일곱 자로 하되 아래로는 물이 닿지 않도록 얕게 파고 위로는 봉분의 높이를 3자로 제한하며 흙 계단은 3단으로 하라. 장례를 지낸 후에는 묘를 수리하기 위해 전답을 고치지 말라.”

우임금의 성스런 덕이 천지를 밝게 비추자 그가 재위할 때는 금(金)과 벼가 마치 비처럼 하늘에서 내렸다. 고서에서는 이를 “하늘에서 금이 비처럼 내리고 벼가 비처럼 내렸다(天雨金 天雨稻)”고 한다. 또 봉황과 기린 등 상서롭고 신령한 금수(禽獸)들도 인간 세상에 출현했다. 하지만 그가 서거한 후 이 모든 상서로운 현상들이 다 떠나갔다. 하지만 하늘은 대우의 미덕을 드러내고 많은 사람들에게 그의 위대한 공업(功業)을 일깨워주기 위해 온갖 새들이 되돌아 날아와 밭 사이에서 춤을 추게 했다. 봄에 씨를 뿌릴 때면 밭 사이에서 날던 새들이 풀뿌리를 제거하도록 도와주었고 가을이 되면 뭇 새들이 부리로 쪼으며 잡초 제거를 돕게 했다.

우임금의 아들 하후(夏后)는 즉위한 후 매년 봄가을에 대우에게 제사를 올려, 하나라에서 성인과 조상에게 제사를 지내는 선구를 열었으니 장엄한 조정의 제전이었다. 소강(小康)이 즉위한 후 회계에 우를 기리기 위한 사당을 만들고 아울러 서자(庶子) 무여(無餘)를 시켜 현지에 머물면서 능을 수호하게 했다. 무여가 도읍으로 세운 곳이 회계산 남쪽의 고대 월성(越城)으로 우임금의 능침 주변을 지키면서 매년 봄가을에 제사를 올렸다.

《오월춘추‧월왕무여외전(越王無餘外傳)》에는 무여가 회계에 봉지를 받았지만 조공(朝貢)으로 받은 것은 겨우 종묘에 제사를 지낼 비용에 불과했다. 이에 능침 부근에 땅을 개간해 농사를 짓고 새나 사슴을 사냥해서 음식물로 삼아야 했다. 당시 무여는 성격이 질박해서 궁궐에 아무런 장식도 없었으며 백성들과 함께 거주했다.

무여 이후 십여 세대가 흐른 후 후손들의 덕행이 쇠미해져 서민으로 전락하자 우임금에 대한 제사도 십여 년간 중단되었다. 그러다 가족 중에서 태어나면서부터 말을 할 수 있었던 한 사람이 출생해 하늘을 가리키면서 “나는 무여의 후예로 나의 사명은 우임금에 대한 제사를 회복하고 하늘에 죄를 빌고 만백성에게 복을 청하는 것이다”라고 했다.

그러자 민중들이 크게 기뻐하면서 모두들 그가 대우에 대한 제사를 회복하도록 도와주었다. 이 사람이 바로 나중에 월왕이 된 무임(無壬)이다. 월나라는 월왕 무임의 증손자 윤상(允常)에게 전해졌고 가면 갈수록 더 강성해졌다. 윤상의 아들이 바로 춘추말기 와신상담(臥薪嘗膽)의 주인공인 구천(句踐)이다.

월나라가 점점 흥성해져서 이 지역의 패주가 되고 오월(吳越)이 패권을 다투는 새로운 역사의 장을 열 수 있었던 원인은 마땅히 그 공을 대우에 대한 제사를 회복한 월왕 무임의 덕(德)에서 찾아야 할 것이다. 다만 구천이 조상의 음덕(陰德)과 어진 신하들의 도움을 받았음에도 고집스레 복수에 집착하며 덕정(德政)을 펼치지 못하고 공신을 살육했기 때문에 월나라는 결국 그의 손에서 멸망했다. 물론 이것은 나중 이야기다.

4천여 년 간 조야(朝野)에서는 대우에 대한 제사가 끊이지 않고 이어져왔다. 이는 마치 염황(炎黃 신농과 황제)에 대한 제사와 비슷한데 화하민족의 역사에서 독특하고 숭고한 대우의 지위를 선명히 드러낸다.

일찍이 주(周)나라 천자는 제사에 사용한 시가에서 대우를 본보기로 삼아 무왕에 대해 최고의 예찬을 올렸다.

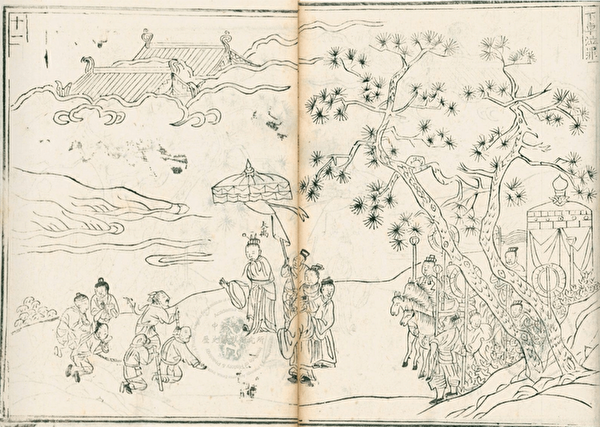

기원전 210년 진시황이 동쪽을 순시하다가 회계에서 대우에게 제사를 지낸 후 역대 제왕들은 앞을 다퉈 이를 모방해 대우의 능에 제사를 올리는 전통이 만들어졌다.

서한 초기 경사(京師) 지역에 전문적으로 대우에게 제사를 모시는 관사(官社)를 만들었다. 한무제(漢武帝)는 더 나아가 대우를 신(神)과 통하는 성인으로 존중하고 대우의 치수와 치세에 대해 “성인께서 하신 일이 만세(萬世)의 공(功)이 되었고 신명(神明)과 통하셨노라”라고 극찬했다.

북송 시기 송 태조는 일찍이 조령을 내려 대우의 능을 보호하게 했고 또 대우에 대한 제사를 국가에서 모시는 고정적인 전례로 삼았다.

명나라 때는 제왕이 친히 제사를 모신 외에도 대우의 제사에 사신을 파견하는 것이 일상제도가 되었다.

청나라의 강희대제(康熙大帝)와 건륭제(乾隆帝)는 직접 회계까지 와서 대우의 제사를 올리기도 했다. 강희제는 우왕의 묘에 ‘지평천성(地平天成)’이란 편액을 지었다. 이는 천지개벽의 큰 공업을 세운 대우의 업적을 찬양한 것이다. 강희제는 또 매년 직접 또는 특사를 파견해 대우에 대한 제문을 지었고 각종 조령(詔令)에서도 다양한 방면에서 대우의 위대한 인덕(仁德)과 큰 성취를 찬양했다.

건륭제는 공경하게 할아버지(강희제)를 본받았을 뿐만 아니라 대우를 찬양하는 수많은 시문을 남겼다.

이외에 역대로 수많은 문인이나 시인들이 대우를 찬양한 시나 문장은 셀 수 없을 정도로 많았다.

춘추전국 시기 제자백가는 비록 윤리나 세상을 다스리는 이념은 서로 달랐지만 대우에 대한 공경과 찬양만큼은 이구동성으로 놀라울 정도로 일치했다.

또 중국 역대 대시인이나 문호들 역시 대우에 대해 수없이 많은 노래들을 헌상했다. 여기서는 지면 관계상 아주 간단하게나마 명단을 나열하니 관심 있는 독자들은 찾아서 읽어보기 바란다.

굴원, 조식, 도연명, 이백, 두보, 한유, 백거이, 범중엄, 왕안석, 소식, 소철, 육유, 양신(楊愼) 등등이다.

상고시대의 그 홍수는 이미 사라졌지만 대우의 신적(神跡)・선덕(善德) 및 위대한 업적만은 오히려 한 세대 한 세대 사람들의 기억 속에서 더욱 깊이 새겨져, 천추만세(千秋萬世)에 걸쳐 제사와 회상 및 찬양을 받고 있다.

참고문헌:

1. 《강감이지록》

2. 《역사(繹史)》

3. 《오월춘추》

4. 《사기삼가주》

5. 《수경주》

6. 《제왕세기집존(帝王世紀輯存)》

7. 《태평어람》

원문위치: https://www.epochtimes.com/gb/17/3/13/n8904975.html