대하(大夏)문명

(3) 대하문명(大夏文明)

대우가 치수에 성공한 후 하(夏) 땅에 봉해졌기 때문에 하우(夏禹)로 불렸으나 하우가 천자의 자리에 오른 후에는 하후(夏后)가 되어 하상주 삼대(三代)의 시초가 되는 대하(大夏)를 개창했다. 중국을 자고로 화하(華夏)라 부르는데 그 기원을 추적해보면 직접적으로 대하와 연결된다. 그렇다면 화하란 두 글자에는 또 어떤 특수한 의미가 담겨 있을까?

《춘추좌전정의(春秋左傳正義)》에 따르면 “중국은 예의(禮儀)가 크기 때문에 하(夏)라 하고 복장이 아름다워서 화(華)라 한다”고 했다. 그러므로 화하란 두 글자는 문명의 상징이다. 그러므로 우임금은 대하를 개창했을 뿐만 아니라 또 한 단락 휘황한 문명을 개창한 것이다.

앞서 몇 장에서 서술한 바와 같이 대우가 순임금의 섭정에서 천자가 되기까지 약 30년의 시간이 있었고 이 사이에 수많은 아름다운 정사(美政)와 법도(法度)를 개창했고 이것들 역시 어느 하나 대하문명의 표현이 아닌 것이 없다.

1. 예의의 큼[禮義之大]

중국인들은 예악문명(禮樂文明)을 중시하는데 음악으로 천하를 다스리던 우임금 시대에 웅장한 대하의 악무(樂舞)와 오음(五音)을 듣고 통치한 아름다운 정사는 모두 음악으로 천하를 다스린 체현이라 할 수 있다. 하지만 또 터를 다질 때는 ‘예(禮)’를 보조로 삼았다. 가령 대우가 제정한 공부(貢賦)과 오복(五服)제도는 일종의 재정제도와 행정구역을 확립한 것일 뿐만 아니라 그 속에는 예의 내함이 포함되어 있다.

또 우임금은 해중(奚仲)을 차정(車正)에 임명했다. 차정이란 수레를 관리하고 만드는 업무를 관장하는 관직이다. 해중은 마차를 만들기 시작했고 또 전차(兵車)를 만들었다. 이외에도 수레 위에 정기(旌旗)라는 깃발을 달았는데 어떤 수레에는 용과 호랑이 무늬를 도안으로 했고 어떤 수레는 거북과 뱀을 도안으로 했으며 또 깃털이나 펜던트 장식을 더했는데 깃발의 형태로 귀천(貴賤)의 등급을 구별했다.

하늘과 땅 사이에는 상하로 질서가 있고, 만물에는 구별이 있으니 이는 인류사회에서도 체현된다. 때문에 상고 성왕(聖王)은 예(禮)를 제정해 존귀하고 비천한 것을 정하고 등급을 구별했다. 이에 예의 절제(節制) 하에서 사람들은 각기 자신의 땅을 지키고, 각자의 자리에 만족하면서, 각자 맡은 직책을 다하고, 각자 책임을 다하며, 예를 지켜 어지러워지지 않을 수 있었다.

2. 복장의 미[服章之美]

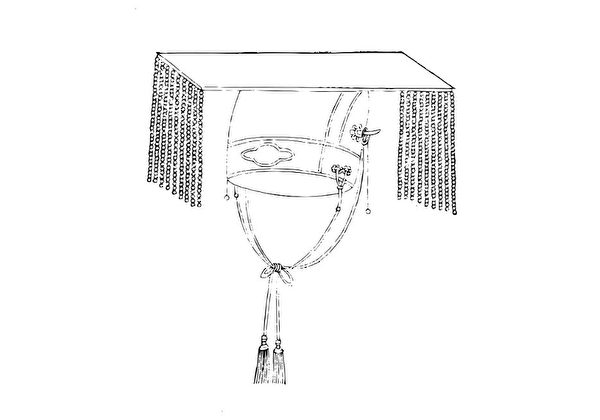

고서에 따르면 하나라 사람들은 제사를 지낼 때 무명으로 재단한 상의(上衣)와 하상(下裳 ㅊ마)을 입었으며 머리에는 무추(毋追)라 불리는 일종의 관(冠)을 쓰거나 또는 현면(玄冕 검은 면류관)을 썼다. 《후한서·여복지(輿服志)》에 따르면 무추는 관의 일종으로 길이는 일곱 치고 모양이 잔을 뒤집은 것과 같아서 앞은 높고 뒤는 낮으며 앞은 넓고 뒤는 좁다. 후세의 위모관(委貌冠)이나 피변관(皮弁冠)과 비슷하게 생겼다. 하나라 사람들의 면(冕)은 후세의 것과 모양에서 큰 차이가 없으며 수직으로 장식이 달린 것을 류(旒)라 했다. 하나라 때 면관에 수직으로 늘어뜨린 류는 흑색, 백색, 적색 3가지 색을 조합해서 만들었다. 천자의 의상에는 그 위에 또 일월성신(日月星辰)의 그림 장식이 더해졌다.

구류관(九旒冕)

3. 하력(夏曆)

하력은 하대의 역법(曆法)을 말하는데 농력(農曆) 또는 음력(陰曆)이라고도 한다. 하지만 사실 음력이란 명칭인 정확한 건 아니다. 왜냐하면 중국인들이 사용했던 음력은 사실 진정한 의미에서 음양력(陰陽曆)이었기 때문이다.

소위 양력(陽曆)이란 간단히 말해 해의 길이만 고려하는 것으로 1년이란 시간과 지구가 태양을 도는 운행주기가 기본적으로 일치한다. 소위 음력이란 오직 달의 운행만 고려하는 것으로 즉 매 월의 시간과 달이 지구를 도는 운행주기가 기본적으로 일치한다. 음양력이란 해의 길이와 달의 길이를 동시에 고려하는 것으로 하력이야말로 진정한 의미에서 일종의 음양력이라 할 수 있으며 지금까지도 사용되고 있다.

4. 교육

상고 시대에는 조정에서 관학(官學)을 설치했다. 하대에는 관학을 동서(東序)와 서서(西序)라 불렀다. 여기서 동서란 대학(大學)을 말하며 궁궐 동쪽에 위치했고 서서는 소학(小學)으로 서쪽 근교에 위치했다. 당시 학교 교육은 도덕과 교화를 중시했으며 특히 덕이 있는 사람이나 연장자에 대한 존중 다시 말해 후세에서 말하는 효제(孝弟)의 도를 중시했다.

때문에 상고시기의 학교는 교육기관인 동시에 노인을 봉양하던 곳이었다. 노인은 또 국로(國老)와 서로(庶老)로 구별했다. 경대부 등 지위가 높은 노인을 국로라 하고 일반 사인(士人) 노인은 서로라 했다. 등급의 차이에 따라 국로를 봉양하는 데는 국로의 법이 있었고, 서로를 양로하기 위한 서로의 법이 있었다. 하나라 때 국로는 동서(東序)에서 봉양했고 서로는 서서(西序)에서 봉양했다. 하나라 사람들은 이처럼 천자에서 일반 서민에 이르기까지 노인을 존중하는 것을 미덕으로 삼았다.

5. 작위와 관제

하나라 천자가 제후를 분봉할 때 나라의 크기에 따라 제후를 5등급으로 봉했다. 즉 공(公), 후(侯), 백(伯), 자(子), 남(男)으로 이것이 바로 작위(爵位)다. 하대에는 또 삼공구경(三公九卿)을 설치했는데 이것이 바로 하나라의 관제(官制)였다. 삼공구경이란 관제는 하나라에서 발단했고 진시황이 중국의 황제제도를 새로 정립할 때 일부 추가와 조정을 거쳐 위진(魏晉)남북조(南北朝) 시기까지 줄곧 사용되었고 수나라와 당나라 때 이르러 삼성육부제(三省六部制)로 대체되었다.

6. 구정(九鼎)

황제(黃帝)시대에 황제가 보정(寶鼎)을 주조했다는 이야기가 있다. 우임금 때도 역시 대우가 구정(九鼎)을 주조했다는 이야기가 있다. 정(鼎)의 모양과 구조는 역대로 다양했지만 비교적 흔히 볼 수 있는 것은 발이 세 개고 윗부분이 원형인 삼족원정(三足圓鼎)이거나 또는 발이 4개고 윗부분이 사각인 사족방정(四足方鼎)이다.

중국인들은 흔히 정(鼎)을 천하나 사직을 가리키는 의미로 사용해왔다. 가령 천하의 패권을 다투는 것을 정(鼎)을 묻는다고 하거나 천하를 장악하고 수도를 정하는 것을 정정(定鼎 정을 정한다)한다고 한 등이다. 이외에도 정은 또 천지신명(天地神明)께 제사를 올리는데 사용했던 일종의 예기(禮器)였다. 그렇다면 정은 대체 어떤 역할을 했던 것일까? 이 문제에 대한 답을 하자면 먼저 우임금이 구정을 주조한 이야기부터 말해야 한다.

상나라 유정(刘鼎)

대우는 치수에 성공한 후 순임금의 선양을 받아 천하의 공주(共主)가 되었다. 이에 구목(九牧 역주: 아홉 지방관이란 의미)의 금(金)을 거둬 구정을 만들었으니 각각 구주(九州)를 상징한다. 여기서 말하는 금이란 구리를 가리킨다. 나중에 구정은 하나라에서 상나라로 전해졌고 상나라를 거쳐 주나라로 전해졌다. 이후 주나라의 덕이 점차 쇠미해지자 구정 역시 따라서 산실되었다. 후세 제왕들 역시 정을 주조했지만 정에 희생을 삶아 천지신명께 제사를 지냈기 때문에 정은 일종의 예기로 간주되었다.

하지만 상고시대에 정은 단순한 예기(禮器)가 아니라 일종의 신기(神器)였으며 천지신명과 소통하는 신기한 기능을 지녔다. 역사 기록에 따르면 우임금이 구정을 주조할 때 그중 5개는 웅금(雄金)으로 주조해 양수(陽數)에 응하고, 나머지 4개의 정은 자금(雌金)으로 주조해 음수를 형상했다.

구정에는 또 각 지방의 신명(神明)과 귀물(鬼物)을 포함한 구주(九州)의 토산물을 새겨놓았다. 이를 통해 사람들은 구정을 보고 온갖 물건을 식별하고 정(正)과 사(邪)를 구별할 수 있었으며 만약 산림이나 천택(川澤)에 들어가더라도 귀매망량(鬼魅魍魎)의 사악한 것들이 함부로 해칠 수 없었다. 고서의 기록에 따르면 구정은 자동적으로 가볍거니 무겁게 변할 수 있었으며 또한 자동으로 이동하거나 정지할 수 있었고, 정 안에 물이 있어 불로 가열하지 않아도 저절로 끓어올랐으며, 물을 넣어주지 않아도 늘 가득 찬 상태를 유지했는데, 정의 이런 변화는 나라의 길흉이나 존망과 관계가 있었다.

예를 들면, 하나라의 폭군 걸왕(桀王) 시기에 정 안의 물이 갑자기 끓어올랐고 또 주나라 말기에도 구정이 진동했으니 이런 것들은 모두 망국의 징조였다. 정은 세상의 도(道)가 쇠미하고 어지러워질 때면 세상을 피해 스스로를 숨겼고, 반대로 문명(文明)의 세상이 되면 천운에 응해 나타났다. 때문에 후세에 만약 어느 지역에서 고대의 정(鼎)을 발견하면 모두들 하늘이 상서(祥瑞)를 내린 것으로 여겼고 성대하고 융성한 제사와 전례(典禮)를 거행했다.

구정의 사료(史料)는 우리에게 사람과 신이 함께 했던 상고의 기이하고 위대한 기상을 환원시켜준다. 중화문명은 신전문명(神傳文明)으로 시대의 변천에 따라 각기 다른 도덕수준 아래 서로 다른 다양한 표현들이 있었다. 그러나 신적(神跡)이 크게 행해지던 상고시대거나 후세의 수련문화 및 중국인들의 사상 속에 뿌리 깊이 자리한 천인합일(天人合一)의 이념 등은 그 어느 것 하나 사람과 신이 함께 했던 이 한 문명의 내함을 표현하지 않은 것이 없다.

대우 시대에는 또 기나긴 하화문명의 흐름 속에서 이채를 뿌린 많은 것들을 창제했다. 앞서 언급한 해중이 전차를 만들고 또 백익이 우물을 판 것 외에도 우임금이 역산(曆山)에서 구리로 화폐를 주조했다는 기록도 있다. 이것은 현재까지 발견된 동전주조에 관한 최초의 기록이다. 이에 앞서 우리는 또 《산해경》을 언급했는데 이 역시 대우 시대에 남겨진 기서(奇書)이다.

이외에도 대우는 또 사풍조(伺風鳥)를 만들었는데, 바로 바람의 방향을 측정해 길흉을 점치는 긴 장대를 말한다. 장대의 끝부분이 새의 모양이라서 후세에 이를 사풍조 또는 상풍조(相風烏), 상풍간(相風竿)이라고 했다.

진(晉)나라 사람 부휴혁(傅休奕)이 쓴 《상풍부(相風賦)》에서는 상풍간의 모양을 자세히 묘사하고 있다. “신령한 새를 표현해 금 호랑이를 진압하고, 상서로운 바람을 관측해 길흉을 점친다.”라고 했다. 이를 통해 우리는 신령한 새가 상풍간 높이 매달려 바람 속에서 천천히 바람에 펄럭이면서 먼 하늘에서 오는 정보를 받아 인간 세상에 하늘을 공경하고 신명을 존중하는 항고불변의 전칙(典則)을 남겨주었다고 상상할 수 있다.

참고문헌:

1. 《사기삼가주》

2. 《강감이지록》

3. 《노사(路史)》

4. 《예기정의》

5. 《태평어람》

6. 《통전》

7. 《습유기》

8. 《연감류함(淵鑒類函)》

원문위치: https://www.epochtimes.com/gb/17/3/13/n8905014.html