8. 요임금 (상)- 도로 나라를 다스린 요(堯)

(1) 요가 제위에 오르다

제곡이 사망한 후 큰 아들 지(摯)가 제위를 이으니 바로 제지(帝摯)다.

요는 이름이 방훈(放勳)으로 어려서 외가에서 성장했기 때문에 모친의 성을 따서 이기(伊祁) 또는 기(祁)성을 썼다. 15세부터 제지를 보좌하기 시작했는데 처음에 도(陶) 지역에 봉해졌고 나중에 다시 당(唐) 지역에 봉해졌다. 때문에 도와 당 지역 제후라는 뜻에서 당요(唐堯) 또는 도당씨(陶唐氏)로도 불린다.

전설에 따르면 제지는 큰 덕행이 없었고 재위 9년에도 아무런 정치적 업적이 없었다. 반면 요는 성스런 덕(德)을 지녔기 때문에 천하 제후들이 모두 와서 귀순했다. 제지 역시 자신의 덕이 부족한 것을 알고 요의 덕의(德義)에 복종해 여러 신하들을 이끌고 당(唐) 지역에 가서 요에게 제위를 넘겼다. 사실 요는 늘 꿈속에서 자신이 하늘을 오르는 것을 봤기에 천명(天命)이 자신에게 있음을 알았다. 이에 지의 군위(君位)를 이어받아 천자가 되었고 지를 고신(高辛)에 봉했다.

또 다른 설에서는 제지 재위 9년에 방탕하고 무절제해지자 천하 제후들이 폐위시키고 대신 요를 옹립했다고 한다.

(2) 역법 제정

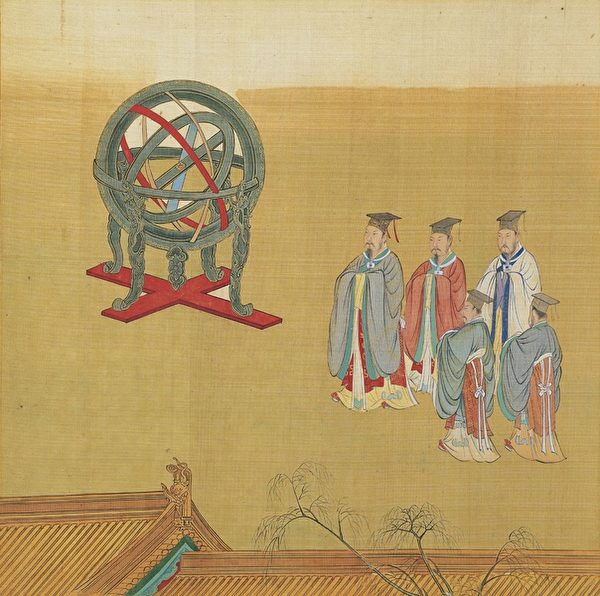

요는 제위에 오른 후 천문과 역법을 관장하는 관직을 설치해 희화(羲和)라 칭했다. 희화는 본래 천상의 신선으로 《산해경》 기록에 따르면 희화는 태양의 모친으로 10개의 태양을 낳았다고 한다. 상고 신화 속에서 희화는 태양을 다스리는 ‘일어(日御)’가 되는데 즉 태양의 신이다.

중화문화는 근원이 신(神)으로부터 부여받아 천인합일(天人合一)을 중시하기 때문에 지상의 관직은 대부분 천상의 신위(神位)와 대응된다. 흔히 신명(神名 신의 이름)이나 신위(神位)로 관직을 명명했다. 가령 공공(共工)은 수신(水神)인데 지상에서 치수(治水)와 관련된 직책을 관장하는 관직 역시 공공이라 불렀다. 또 축융(祝融)은 화신(火神)인데 지상에서 화정(火正)의 직책 역시 축융으로 불리는 등이다.

요는 하늘과 땅을 단절시킨 중(重)과 여(黎)의 후손을 희화의 직책에 임명하고 관직에 따라 그들의 씨를 바꿔 각각 희씨(羲氏)와 화씨(和氏)로 불렀다. 이 두 씨족은 공동으로 천문과 역법을 관장하고 일월성신(日月星辰)의 운행을 관측해 역법을 수정하고 농사시기를 제정해 백성들의 농업생산을 지도했다.

희씨와 화씨 두 씨족이 대를 이어가면서 이 중요한 직책을 맡았는데 줄곧 삼대(三代)까지 이어졌다. 그러다 하(夏)나라 중강(仲康) 연간에 희씨와 화씨가 술과 음악에 빠져 절기를 어지럽히고 멋대로 직무에서 이탈해 정확한 일식 시간을 예측하지 못하자 중강이 윤후(胤侯)를 파견해 토벌하게 했다.

중강 연간의 일식에 대한 묘사는 현대 천문학에서 이미 실제 존재했던 사실임이 입증되었다. 삼대 이후 역대 왕조에서도 천문역법의 관직을 설치했지만 다만 명칭이 설로 달랐다. 예를 들면 태사령(太史令), 태사감(太史監), 태사국(太史局), 사천대(司天臺), 사천감(司天監), 천문원(天文院), 흠천감(欽天監) 등이다.

요임금은 희중(羲仲), 희숙(羲叔), 화중(和仲), 화숙(和叔) 4명을 각각 동남서북 4방위에 머물면서 1년 중 태양이 뜨고 지는 시각과 24수가 황혼 무렵 나타나는 방위 및 낮과 밤의 길이 등을 기록하게 했다. 아울러 천상(天象)과 물상(物象)을 서로 대응시켜 춘분・하지・추분・동지의 시각을 확정해 계절을 정하고 절기를 나누게 했다. 또한 윤달을 추가하는 방법으로 4계절의 순환과 태양이 회귀하는 주기를 대응시켰고 1년을 366일로 정했다.

중국의 전통역법은 서방의 역법과는 다르다. 현재 세계에서 보편적으로 사용하는 서방의 그레고리우스 달력은 순수한 태양력(太陽曆)으로 천지인(天地人)의 대응과 합일이 없고 다만 단순히 시간을 계산하는 용도로만 사용할 뿐이다. 반면 동방의 역법은 음양합력(陰陽合曆 음력과 양력이 결합된 역법)으로 달, 태양, 성수(星宿), 천상(天象), 물상(物象) 등의 운행과 변화주기가 완전히 대응되며 위로는 천도(天道)의 순환에 대응하고 아래로는 농사시기의 물상(物象)에 합하니 천지인이 서로 결합된 완벽한 역법이다.

(3) 도로 나라를 다스린 요

천하를 더욱 잘 다스리기 위해 요는 널리 의견을 듣기 위해 ‘감간의 북(敢諫之鼓)’을 설치해 일반 백성들이 수시로 국가에 자신의 의견을 발표할 수 있게 했다. 또 ‘비방의 나무(誹謗之木)’를 만들어 천하 백성들이 수시로 자신의 과실을 지적할 수 있게 했다. 비방의 나무는 기둥머리에 횡목을 서로 교차해 그 모습이 마치 꽃과 같아서 후세에 화표(華表)로 변했고 중화민족의 상징 중 하나가 되었다. 요의 이런 방법은 그의 넓은 흉금을 체현할 뿐만 아니라 후세 제왕들에게 천고의 모범이 되었다.

요는 천하인의 행복을 모두 자신의 책임으로 여겼다.

《설원(說苑)》에 이런 기록이 나온다.

“어떤 사람이 배가 고프다고 하면 ‘내가 그의 배를 곯게 했구나’라고 했고 어떤 사람이 춥다고 하면 ‘내가 그를 춥게 했구나’라고 했다. 또 어떤 백성이 죄를 지으면 ‘내가 그를 죄에 빠뜨렸구나’라고 했다.”

“때문에 상을 주지 않아도 서로 권하고 벌을 주지 않아도 서로 다스렸으니 이것의 요임금의 도(道)였다.”

요는 천하 백성들에게 마음을 두었기 때문에 제왕의 신분임에도 생활이 지극히 검소했고 심지어 일반백성만도 못했다. 《시자(屍子)》에는 모두들 군왕(君王)은 구층 요대(瑤臺) 위에 산다고 말하지만 요의 거처는 초가집이고, 모두들 군왕은 아홉 가지 예복(禮服)이 있다고 말하지만 요는 오직 거친 베로 만든 옷뿐이며, 모두들 군왕은 궁중에 3개의 시장을 설치해 대단히 번화하다고 말하지만 요의 거처는 정해진 장소가 없었으며, 모두들 군왕은 산해진미와 진수성찬을 먹는다고 하지만 요는 오직 거친 밥과 야채국을 먹었고, 모두들 군왕은 기린과 청룡 등 장식이 새겨진 용련(龍輦 임금이 타는 수레)을 탄다고 하지만 요는 오직 검은 말이 끄는 소박한 수레를 탔다고 했다.

《한비자》에서는 요가 군왕이 된 후 여름에는 마로 된 거친 옷을 입고 겨울이면 사슴 가죽을 입었으며 거주하던 집은 서까래조차 수리하지 않아 들쑥날쑥했고 지붕을 덮은 띠풀도 다듬지 않았으며 평소 먹는 음식은 거친 밥과 야채탕이라 심지어 평범한 문지기만도 못했다고 했다. 즉 요임금이 얼마나 소박하고 간소하게 살면서 백성들과 친밀했는지 알 수 있다.

요는 이렇게 직접 모범을 보이며 백성들을 위해 효(孝), 자(慈), 인(仁), 애(愛)의 도(道)를 수립했고 백성들을 자식처럼 사랑해 명성이 멀리까지 퍼졌다. 심지어 사방의 만이(蠻夷)들도 모두 그의 감화를 받아 앞을 다퉈 사신을 파견해 조정에 인사하러 왔다.

《술이지(述異志)》의 기록에 따르면 요임금 때 먼 남방에서 월상씨(越裳氏)가 사신을 파견해 요임금에게 천년된 신구(神龜) 한 마리를 바쳤다고 한다. 이 거북은 장방형에 길이가 석 자가 넘었고 등에는 과두문(蝌蚪文)으로 새겨진 문장이 있어 천지가 개벽한 이래 인간세상의 큰 사건들을 기록했다. 요가 사람에게 명령해 이 문자를 기록하게 한 후 이를 구력(龜曆)이라 했다.

요는 또 세상을 어지럽히는 무도(無道)한 제후들에 대해서는 토벌을 진행했다. 《제왕세기》와 《여씨춘추》에는 구리(九黎)의 후예인 삼묘(三苗) 부락이 요임금 때 여전히 세상을 어지럽히고 명령에 따르지 않자 요가 군대를 파견해 토벌했는데 단수(丹水) 강변에서 삼묘를 크게 물리쳤다고 한다.

참고서적:

1. 《제왕세기》

2. 《계고록(稽古錄)》

3. 《강목전편(綱目前編)》(《역사(繹史)》 8권에서 인용)

4. 《산해경》

5. 《초사보주(楚辭補注)》

6. 《상서정의(尚書正義)》

7. 《상서》

8. 《고금주(古今注)》

9. 《설원》

10. 《시자(屍子)》

11. 《한비자》

12. 《회남자》

13. 《술이지》

14. 《여씨춘추》

원문위치: https://www.zhengjian.org/node/155761