대홍수

(1) 거센 대홍수

전욱제(顓頊帝) 시기 공공씨(共工氏)가 화가 나서 부주산(不周山)을 들이받자 땅이 동남쪽으로 꺼지면서 한차례 대홍수가 발생했다. 이 홍수를 줄곧 근본적으로 다스리지 못했기 때문에 상고시대 조상들은 당시 늘 물난리로 큰 고생을 겪었다. 이런 상황이 제곡(帝嚳)의 치세까지 이어졌고 또 요임금 치세까지 지속되었다. 홍수의 규모가 대단히 커서 《상서‧요전(堯典)》에는 요임금이 “물이 넘쳐 넘실거리는 것이 사방에 해를 끼치고, 거세게 쏟아지는 물이 산을 삼키고 언덕을 넘어서 하늘까지 닿을 듯하다(湯湯洪水方割,蕩蕩懷山襄陵,浩浩滔天)”고 탄식하는 내용이 나온다.

(2) 9년 치수에 실패한 곤(鯀)

요임금은 백성들이 물난리로 고생하는 것을 보고 탄식하며 근심하다가 사악(四岳)에게 물난리를 다스릴 수 있는 사람을 찾을 수 있는지 물어보았다. 그러자 사악이 이구동성으로 추천한 인물이 바로 곤(鯀)이었다. 요임금은 곤의 성격이 제멋대로고 교만한데다 늘 명령에 복종하지 않으며 또 동족의 이익을 망쳤다면서 만족하지 못했다. 하지만 사악이 지금으로선 곤을 제외하면 그보다 더 적합한 인물이 없으니 일단 시험 삼아 맡겨보자고 요청했다.

요임금은 대성(大聖)의 지혜로 천재인화(天災人禍)에는 정수(定數)가 있음을 알았기 때문에 이번 대홍수는 천시(天時)에 따른 것이라 인력으로는 어쩔 수 없다는 것을 잘 알았다. 이에 진정으로 천명을 짊어지고 홍수를 다스릴 수 있는 사람이 나타나기 전에 여러 신하들의 청에 따라 곤을 사공(司空)에 임명해 물을 다스리게 했다. 《강감이지록(綱鑒易知錄)》에 따르면 이 해는 요임금이 즉위한 지 61년째 되는 때로 기원전 2297년이다.

곤은 물을 다스리면서 과연 전적으로 자기주장만을 내세우며 독단적으로 행동했다. 그는 또 천제의 명령을 어기고 식양(息壤)을 훔쳐왔다. 식양이란 스스로 자라며 영원히 줄어들지 않는 신토(神土)의 일종이다. 곤은 지형(地形)과 지맥(地脈)을 연구하지 않았고 수세(水勢)의 법칙을 위배해 직접 식양으로 홍수를 메우려 했다. 이것이 바로 고층 공간의 이치로 인간세상을 어지럽힌 것이다. 이외에도 그는 물을 다스림에 천제의 명령을 따르지 않았고 또 자연의 법칙도 따르지 않았으니 이는 바로 천의(天意)와 천명(天命)을 위배한 것이다. 그 결과 그는 자기 재주만 믿고 9년의 시간을 소모했음에도 치수에 아무런 공이 없었다.

요임금 재위 70년에 86세의 나이가 되자 앞으로 천하를 맡길 수 있는 사람을 찾아보게 했다. 이에 순이 등용되었다. 순이 등용된 후 곤은 치수에 공이 없었기 때문에 우산(羽山)으로 유배되었다.

(3) 명을 받아 치수에 나선 우

순은 또 요임금에게 곤의 아들인 우(禹)를 천거했다. 요임금은 우를 사공에 임명해 물난리를 다스리고 백성들을 구원하게 했다.

사서의 기록에 따르면 대우는 전욱의 후예로 하후씨(夏后氏)이고 사(姒)성이다. 또 백우(伯禹)나 하우(夏禹)라고도 불리며 문명(文命)이나 고밀(高密)이라고도 불렸다. 대우의 부친이 곤이며 모친은 유신씨(有莘氏)의 딸인데 그 이름에 여지(女志), 여희(女嬉), 수기(修己), 여적(女狄) 등 4가지 설이 있다.

대우의 모친이 꿈에 유성이 묘(昴)성을 관통하는 것을 보고 또 신주(神珠)를 삼켰는데 꿈에 기이한 느낌을 받고 감응해 우를 낳았다. 우는 태어나면서부터 기이한 관상을 지녔는데 “호랑이 코에 큰 입을 지녔고 두 귀에 구멍이 3개 뚫려 있었고 머리에 구령(鉤鈐)이 있으며 가슴에는 옥두(玉斗)가 있고 발에는 기(己)자 무늬를 밟고 있었다.”(虎鼻大口,兩耳參漏,首戴鉤(鈐也),胸有玉鬥,足文履已)

“두 귀에 구멍이 세 개 뚫린(兩耳參漏)” 관상은 ‘대통(大通)’을 상징하는데 대우가 “이로움을 일으키고 해로움을 제거해 하천을 소통시키고 막힌 곳을 뚫음”을 예시한다.

구령(鉤鈐)은 별자리 이름으로 천자를 상징한다. 그러므로 “머리에 구령이 있다(首戴鉤鈐)”는 것은 골상이 마치 ‘구령’이란 별처럼 생겼다는 것으로 대우가 천하에 군림할 천명을 지니고 있음을 상징한다.

“가슴에 옥두(玉斗)가 있다”는 것은 가슴 앞에 북두칠성 모양의 사마귀가 있다는 의미로 선기옥형(璇璣玉衡)의 도(道)를 상징한다.

또 “발에는 기(己)자 무늬를 밟고 있다”는 것은 발바닥에 “기(己)” 모양의 글자무늬가 있다는 것인데 기일(己日)은 천간(天干)에서 토(土)에 속하니 대우가 “수토를 평평하게 골라(當平水土)” 물난리를 다스리는 것을 예시한다.

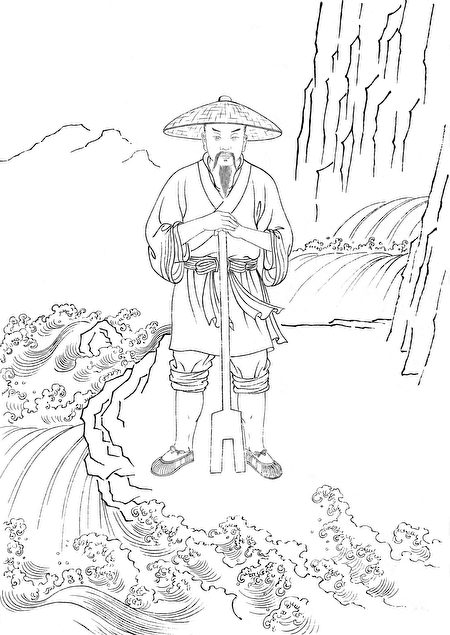

대우는 물을 다스릴 천명(天命)을 받았고 또 성스런 덕을 지녔다. 그는 밤낮으로 제대로 먹거나 쉴 틈이 없었으며 관(冠)이나 신발조차 제대로 챙길 겨를이 없었다. 바람으로 머리를 빗고 비로 목욕을 했으며 습지를 다니고 길에서 잠을 자야 했다. 이렇게 수많은 고생을 겪었으며 일찍이 3번이나 자기 집 앞을 지나갔음에도 들어가지 않았다. 그는 평지에서는 수레를 타고 다녔고 하천에서는 배를 탔으며 진창에선 덧신을 신었고 암벽을 오를 때는 쇠못이 박힌 신발을 신었다. 이렇게 천하를 위해 근심하고 노력했다.

한편 그가 물을 다스린 방식은 부친인 곤과는 완전히 달랐다. 곤은 물을 다스릴 때 물을 에워싸거나 틀어막는 방법을 사용했다. 때문에 곤의 치수는 평지를 깎고 언덕을 올려 저지대를 메꾸는 방식이라 백성들의 고생이 심했을 뿐만 아니라 물의 기세를 거스르고 자연법칙을 위배한 것이다.

반면, 대우가 물을 다스린 방식은 지형을 이용하고 수세에 따라 이끈 것으로 혹은 흐름을 나누거나 합쳐 큰물이 옛길로 되돌아가 강과 바다로 향하게 했다. 이렇게 8년의 시간(또는 13년이라는 설도 있음)이 걸려 물을 다스리는 만세(萬世)의 공을 성취했다.

곤이 치수에 실패한 것을 신전문화 천명관(天命觀)의 각도에서 보자면 하늘은 나중에 대우가 치수하는데 하나의 참조를 남겨준 것이다. 하늘을 공경하는 것이 제1위이고 재능은 두 번째다. 오직 하늘을 공경하고 도를 따라야하며 여기에 재능으로 보조해야만 비로소 성공할 수 있다.

아울러 도도한 홍수에 직면해 대우는 천명을 받들고 왔으며 그가 세인들에게 남겨준 것은 단순히 치수의 방법이나 업적만이 아니라 후세에 모범이 될 성덕(聖德)과 천고에 전설로 남을 신적(神跡)이었다.

참고문헌:

1. 《회남자》

2. 《상서정의》

3. 《제왕세기》

4. 《태평어람》

5. 《사기》(삼가주)

원문위치: https://www.zhengjian.org/node/157432