글/ 조원(照遠)

【정견망】

5. 오행의 표기방식과 존재형식

전통문화에서 오행의 문자 표기가 바로 천간(天干)과 지지(地支)다.

천간에는 10개가 있으니 바로 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸)다. 또 지지에는 12개가 있으니 자(子), 축(丑), 인(寅), 묘(卯), 진(辰), 사(巳), 오(午), 미(未), 신(申), 유(酉), 술(戌), 해(亥)이다.

천간은 양이고 지지는 음이니 천간이 체(體)가 되고 지지는 용(用)이 된다. 이 음양은 모두 오행의 음양이다. 오행에 음양이 있으니 간지에도 음양이 있는 것이다.

천간에서는 갑을(甲乙)이 목(木)에 속하고, 병정(丙丁)은 화(火)에 속하며, 무기(戊己)는 토(土)에 속하고, 경신(庚申)은 금(金)에 속하며, 임계(壬癸)는 수(水)에 속한다.

지지에서는 인묘(寅卯)가 목에 속하고, 사오(巳午)가 화에 속하며, 신유(辛酉)가 금에 속하고, 해자(亥子)가 수에 속하며 축진미술(丑辰未戌)이 토에 속한다.

음양이론에 따르면 음양 속에 또 음양이 있기 때문에 천간지지 중에도 각기 음양이 있다. 왜냐하면 홀수는 양이고 짝수는 음이기 때문인데 천간에서 갑(甲), 병(丙), 무(戊), 경(庚), 임(壬)은 양이 되고 을(乙), 정(丁), 기(己), 신(辛), 계(癸)는 음이 된다.

지지에선 자(子), 인(寅), 진(辰), 오(午), 신(申), 술(戌)은 양이 되고 축(丑), 묘(卯), 사(巳), 미(未), 유(酉), 해(亥)는 음이 된다.

오행 속에도 음양이 있기 때문에 오행 속에 천지(天地)가 있고 시공(時空)이 있고 주야(晝夜)가 있고 한서(寒暑)가 있으며 생명과 사물의 위치와 구조・운행방식 및 발전변화에는 종횡(縱橫)이 있고 고저(高低)가 있고 상하(上下)가 있고 전후(前後)가 있고 좌우(左右)가 있고 내외(內外)가 있고 대소(大小)가 있고 순역(順逆)이 있고 호흡(呼吸)이 있고 동정(動靜)이 있고 방원(方圓)이 있고 허실(虛實)이 있고 영휴(盈虧)가 있고 시종(始終)이 있다.

사람과 인사(人事)에 대해 말하자면 남녀(男女)가 있고 강유(剛柔)가 있으며 강약(强弱)이 있고 생사(生死)가 있고 진위(真偽)가 있고 선악(善惡)・미추(美醜)・난이(難易)・시비(是非), 옳고 그름, 좋고 나쁨, 문무(文武), 지우(智愚), 용겁(勇怯)・정사(正邪)・충간(忠奸)・존비(尊卑)・귀천(貴賤)・빈부(貧富)・공사(公私)・진퇴(進退)・성패(成敗)・선후(先後) 등이 있다.

총체적으로 말하자면 오행의 경계 속에서 가장 미시적인 선천일기(先天一炁 즉 원시지기)에서 우리가 딛고 선 지구에 이르기까지 이 범위 내의 일체 물질과 생명의 존재형식과 내재적인 구조와 외재적 관계 및 발전변화는 모두 음양오행의 체현이다. 또한 이 모든 것이 천간지지로 간단히 표시해낼 수 있는데 이는 또 전통문화 속에서 모든 술수(術數)예측의 이론적 근거가 된다.

천간지지는 부동한 시간과 공간에서 동일한 생명과 물질의 정신상태와 신체상태를 대표하고 또한 동일한 시공과 공간에서 부동한 생명과 물질의 정신상태와 신체상태를 대표한다. 사람에 대해 말하자면 무릇 천지 사이의 과거・현재와 미래의 일체 생명과 물질운동 및 사회형세의 변화는 모두 오행운동 법칙의 체현이다.

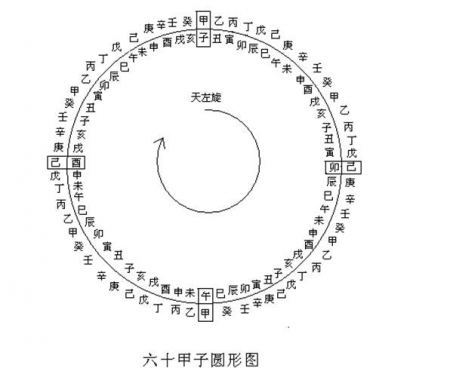

구체적으로 말하자면 오행의 존재형식은 주로 시간 속의 존재형식과 공간 속의 존재형식을 포함한다. 시간 속에서 오행의 존재형식이 바로 여러분이 잘 아는 육십갑자표(六十甲子表)다. 육십갑자표의 배열은 마치 시계 눈금처럼 연월일을 표기할 수 있을 뿐만 아니라 이보다 크거나 더 작은 시간단위도 표시할 수 있다. 왜냐하면 시간의 본질이 바로 오행이라 그 어떤 크기의 시간단위라도 모두 오행으로 표시할 수 있기 때문이다. 아래 그림은 육십갑자 원형도다.

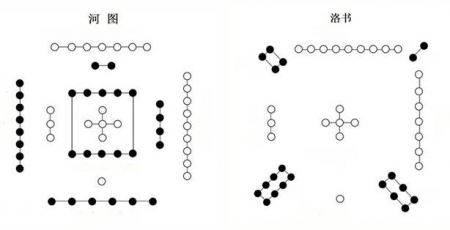

공간속에서 오행의 존재형식에는 두 가지가 있는데 하나는 횡향(橫向) 표면공간의 존재형식이고 또 하나는 종향(綜向) 입체적인 존재형식이다. 이 두 가지 존재형식은 전통문화 속에서 하도(河圖)와 낙서(洛書)로 표현된다. 아래 그림에서 좌측이 하도이고 우측이 낙서다.

하도와 낙서에 관해서는 고서 중에도 많은 기록이 있다.

가령 《주역·계사상》에는 “황하에서 도(圖)가 나오고 낙수에서 서(書)가 나오니 성인이 이를 본받았다”고 했다.

또 《상서·고명(顧命)》에서는 “대옥(大玉), 이옥(夷玉), 천구(天球), 하도(河圖)는 동서(東序)에 있다”는 내용이 있다.

또 《논어·자한(子罕)》에는 “공자께서 말씀하시길 봉황도 오지 않고 황하에서 그림도 나오지 않으니 나는 이미 끝이로구나!”라고 했다.

또 《관자·소광(小匡)》에서는 관중이 “옛날 천명을 받을 때는 용과 거북이 나타났으니 황하에서 하도가 나오고 낙수에서는 낙서가 나왔으며 땅에서는 승황(乘黃)이란 말이 나타났습니다. 지금은 이 세 가지 상서로운 현상이 나타나지 않았습니다.”라는 말이 나온다.

이처럼 하도와 낙서의 내력에 대해서는 설명이 아주 다양한데 전설에 따르면 상고시대 복희씨 때 황하에서 용마(龍馬)가 등에 하도를 짊어지고 나와 복희에게 바쳤다고 한다. 복희는 이에 근거해 팔괘를 만들어냈고 이것이 나중에 《주역》의 내원이 되었다.

또 대우(大禹) 시절 낙수에서 신령한 거북이 등에 낙서를 짊어지고 나와서는 대우에게 바쳤다. 대우는 이에 근거해 치수에 성공했으며 마침내 천하를 구주(九州) 등으로 나눴다.

또 다른 기록에서는 황제(黃帝)가 하도(河圖)를 받아 《귀장역(歸藏易)》을 만들었다고 한다.

또 다른 설명에 따르면 하도와 낙서는 요임금, 순임금, 탕왕, 주문왕 등과 관련이 있다고 한다. 하지만 그 내력을 따져보면 줄곧 천고의 수수께끼라 정해진 결론이 없다. 필자가 소재한 층차에서 아는 바에 따르자면, 하도와 낙서의 내력은 오직 대우(大禹)와 관련이 있는데 대우가 물을 다스리는 과정 중에 얻은 것이다.

하도와 낙서의 구조에 대해서는 우리가 앞서 설명했는데 오행의 수(數)는 각기 수일(水一), 화이(火二), 목삼(木三), 금사(金四), 토오(土五)다. 이것은 선천(先天)의 오행수로 다시 말해 높은 경계 또는 미시적인 오행의 수이다. 우리 이 공간에서 만물중생은 모두 오행의 조합으로 만들어졌고 오행의 기가 모여서 형체를 이루는데 선천적인 오행의 수에 정체적인 오행의 수 5가 더해지면 바로 후천에서 만물의 형체를 이루는 오행의 수가 되는데 다시 말해 각각 수육(水六), 화칠(火七), 목팔(木八), 금구(金九), 토십(土十)이다.

음양이론에서 홀수는 양이고 짝수는 음이 되므로 하도와 낙서에서 홀수의 오행은 모두 흰색의 작은 원으로 표시하고 짝수는 모두 검은색의 작은 원으로 표시한다. 그렇다면 하도의 구조는 바로 오(五)・십(十) 토가 중앙에 위치하고 일(一)・육(六) 수가 북방에 위치하며 이(二)・칠(七) 화가 남방에 있고, 삼(三)・팔(八) 목이 동방에 위치하며, 사(四)・구(九) 금이 서방에 있다.

이렇게 보면 하도 속에 함축된 천기(天機)는 바로 우리 이 표면공간에서 횡향의 오행분포 법칙인데 이 법칙에는 몇 가지 방면의 내용이 있다.

첫째, 절대적인 오행분포로 이를 근거로 지리방위를 나누는데 다시 말해 황토고원을 중심으로 동남서북을 확정한다. 왜냐하면 이 지역의 지리특징이 토(土)의 풍모에 집중적으로 체현되기 때문이다.

두 번째는 역사문화적인 의미에서 오행방위로 이는 중원(中原)지역을 중심으로 동남서북을 확정한 것이다.

세 번째는 개체적인 사람을 중심으로 동남서북을 확정하는 것인데 다시 말해 어느 곳에서 자란 사람이든 모두 자신이 있는 지역을 중앙에 두고 방위를 확정한다. 이렇게 되면 서로 다른 지역의 사람에게 있어 오행의 방위가 상대적이다. 즉 동일한 지점이라도 서로 다른 방위에 사는 사람에 따라 오행의 속성이 달라지고 일으키는 작용 역시 달라진다.

한편 낙서(洛書)의 구조는 하도와는 또 다르다. 낙서는 가운데 토와 관련된 구조가 오직 오(五)밖에 없고 십(十)이 없다. 일이삼사(一二三四)와 육칠팔구(六七八九)는 각각 부동한 위치에 따로 존재한다. 만약 모두 같은 평면에서 본다면 홀수는 다 4개의 정방위에 위치하고 짝수는 모두 4개의 편방에 위치한다. 오는 중앙에 위치하는데 십이 없기 때문에 이곳의 오가 선천일기의 오를 대표하며, 상대적으로 일이삼사나 육칠팔구에 대해 말하자면 이 오(五)가 바로 무(無)가 된다. 일이삼사와 육칠팔구가 같은 층면에 위치하는게 아니다.

다시 말해 낙서의 구조가 대표하는 내함은 단순히 표면공간이 아니며 그것은 선천일기의 원시적인 경계에서부터 우리 이 공간에 이르기까지 종향의 입체적인 우주구조 모델이다. 이는 일종의 은밀하고 내재적이며 물리적인 구도모델이기 때문에 신전문화(神傳文化)로서 낙서가 신령한 거북의 등에 그려져 사람들에게 알려진 것이다.

음양의 각도에서 말하자면 용마(龍馬)는 강건(剛健)과 운동변화를 대표하니 양(陽)에 속한다. 반면 신령한 거북은 아는 사람이 드물지만 정지(靜止)를 좋아하는 동물이라 음(陰)에 속한다. 때문에 우리가 하도와 낙서를 해독할 때 동일한 사유방식으로 해서는 안 되며 둘 사이에는 일음일양(一陰一陽)의 관계가 있다.

마지막으로 한 가지 보충할 것은 하도와 낙서 중심의 5개 작은 원이 표시하는 것이 바로 선천일기의 오행이며, 그 수가 바로 오(五)이고 나머지 수는 모두 오(五)의 극단적인 체현이라는 점이다.

(계속)

원문위치: http://zhengjian.org/node/262183