3. 황제 (2)

(1) 탁록(涿鹿) 전투

황제는 구천현녀의 도움을 받아 또 치우와 탁록 들판에서 대전(大戰)을 벌였다. 황제는 구천현녀가 전수해준 비술(秘術)에 근거해 진(陳)을 펼쳐 치우를 크게 물리쳤다. 치우는 전쟁에서 불리해지자 곧 요술(妖術)을 부려 전장(戰場) 위로 큰 안개가 피어올라 하늘 가득 덮이게 했다. 이렇게 되자 황제의 병사들은 방향을 가늠할 수 없어 좌충우돌했고 진법이 크게 어지러워졌다. 이때 풍후(風后)가 천서에서 전해준 비밀 학문에 근거해 지남거(指南車)를 만들었다. 즉, 수레 위에 한명의 신선을 조각해 수레가 어느 방향으로 움직이든 선인의 팔이 늘 남쪽을 가리키게 했다. 지남거의 인도 하에 황제의 군대는 짙은 안개를 벗어날 수 있었다.

치우는 황제의 군대가 짙은 안개를 벗어난 것을 보자 또 계속해서 요술을 부렸다. 황제 역시 신귀(神鬼)를 부리는 술법을 사용해, 응룡(應龍)을 불러 치우를 죽이게 했다.

《산해경・대황북경》에는 이런 기록이 있다.

“황제가 응룡을 불러 기주(冀州) 들판에서 치우를 주살(誅殺)하게 했다. 응룡은 물을 가둘 수 있는 능력이 있어 치우의 대군을 수몰시킬 준비를 했다. 그러자 치우는 풍백(風伯)과 우사(雨師)를 청해와 광풍과 폭우를 뿌리게 했다. 황제의 대군은 폭풍우에 흩어졌고 곤경에 처해 전진하지 못하면서 또 다시 위기를 맞았다. 바로 이때 황제가 천녀(天女) ‘발(魃)’을 불러 비바람을 잠재우게 했다. 발은 가뭄의 신으로 그녀가 가는 곳마다 큰 가뭄이 들어 비가 그쳤기 때문에 ‘한발(旱魃)’이라고도 한다.

비바람이 잦아든 후 황제는 곧 새롭게 진을 편성했고 기우고(夔牛鼓)를 울렸다. 그러자 치우는 놀라서 혼비백산해졌고 아무리 해도 움직일 수 없었다. 이에 응룡이 치우를 생포할 수 있었다. 황제는 사람들에게 치우에게 칼과 차꼬를 채우게 하고 응룡을 시켜 흉려(凶黎)의 언덕에서 치우를 죽이게 했다. 또 그가 요술을 부려 부활하는 것을 방지하기 위해 그의 시체를 몇 개로 나눠 서로 다른 네 장소에 나눠서 묻게 했다.

《산해경》의 기록에 따르면 치우가 사망한 후 그가 차고 있던 칼과 차꼬를 망산(荒山)에 버리자 붉은 색 단풍나무로 변했다고 한다.

탁록 전투가 끝난 후 황제는 곧 화하(華夏) 여러 부족들을 통일했고 이때부터 중화 오천년 문명의 큰 막이 열렸다. 《습유기(拾遺記)》에는 황제가 치우를 살해한 후 구리(九黎)부락 중에서 선량한 사람들을 추도(鄒屠) 지역에 옮겨 살게 했고 흉악하고 포악한 자들은 북방의 한랭한 곳으로 이주하게 했다는 기록이 있다. 이들이 바로 오늘날 한족(漢族) 중 추(鄒)씨, 도(屠)씨 치(蚩)씨 여(黎)씨 등 성씨의 선조가 된다.

나머지 치우의 부락들은 도처로 흩어져 나중에 삼묘(三苗)가 되었다. 요(堯)임금 때 삼묘는 서쪽 삼위산(三危山)으로 옮겨졌고 나중에 반란을 일으켰다가 대우(大禹)에게 소멸되었다. 그 잔여 부락은 후대의 강족(羌族)이 되었다. 또 한 부분은 역사 속에서 끊임없이 남쪽으로 이주해 오늘날 중국 남방의 묘족(苗族)과 요족(瑤族) 등의 선조가 되었다. 때문에 오늘날 묘족 사람들은 줄곧 치우를 자신들의 조상으로 삼아 제사를 지내고 있다.

《강감이지록(綱鑒易知錄)》에 따르면 치우는 성이 강(姜)이며 원래 염제 신농씨 후손의 한 지파였다고 한다. 중국 역사상 역대 조대(朝代)는, 중원에 들어온 소수민족이 세운 조대나 국가 등을 포함해, 사실 모두 염황의 화하족(華夏族)이거나 심지어 그들 이전의 아주 오래 전 공동 조상의 후대 내지는 분파로 모두 정통 ‘염황자손(炎黃子孫)’이다.

《산해경》에는 또 이런 기록이 있다. 응룡은 황제를 도와 치우를 주살한 후 또 치우의 대장 과보(誇父)를 주살했는데, 전쟁이 끝난 후 장기간 남방에 거주했기 때문에 남방에 비가 많이 내렸다. 또 천녀 발(魃)은 황제를 도와 폭풍우를 잠재운 후에 곧 장기간 인간 세상에 거주했는데 그녀가 머무는 곳마다 큰 가뭄이 나타나곤 했다. 황제는 이에 그녀를 적수(赤水) 북쪽에 안치했다. 하지만 발은 늘 거주지를 벗어나곤 했는데 가는 곳마다 큰 가뭄이 나타났기 때문에 그녀를 몰아내려면 그녀에게 북쪽으로 가달라고 외쳐야 했다.

(2) 화하(華夏) 통일

《제왕세기》의 기록에 따르면 황제는 치우를 멸한 후에 도처에서 제(帝)의 명령을 따르지 않는 제후들을 정벌해 모두 52차례에 걸쳐 크고 작은 전투를 벌였다. 천하가 크게 복종하자 황제의 위명(威名)이 사해에 널리 떨쳤다.

《사기》에는 황제가 반란을 일으킨 야만족 훈육(葷粥)을 북방으로 몰아낸 후 부산(釜山)에서 부절(符節)을 맞춰보았으며 잔치를 베풀고 천하를 통일한 공을 경축했다. 북방으로 쫓겨난 훈육은 나중에 발전해서 흉노(匈奴)부락이 되었다. 이때부터 천하는 크게 안정되었고 화하족의 영역이 전례 없이 확대되었으며 당시 사람의 힘이 닿는 곳이면 어디나 신하로 복종하지 않는 이가 없었다. 황제는 곧 염제의 뒤를 이어 천하의 주인이 되었다. 그는 탁록 부근에 도성을 세우고 천하를 다스렸다.

염제는 오행에서 화(火)에 속하는데 오행 상생상극이론에 따르면 화생토(火生土)라 염제를 이은 황제는 오행에서 토(土)에 속했다. 토의 색이 황색이기 때문에 황제(黃帝)라 칭했다. 《여씨춘추》 기록에 따르면 황제가 등극한 초기에 거대한 지렁이와 땅강아지가 출현했는데 이는 토기(土氣)가 왕성한 징조로 황제가 토덕(土德)을 구비했다는 상서로운 징조를 드러낸 것이다.

황제는 평생 안일했던 적이 없고 평소 고정된 장소에 머물지 않으며 천하를 순시했다. 그는 동쪽으로는 대해(大海)에 이르러 환산(丸山)과 태산(兌山)에 올랐으며 또 태산에서 봉선(封禪)했다. 그는 최근 5천년 사이에 태산에 올라가 봉선한 최초의 제왕이다. 또 서쪽으로는 공동산(崆峒山)에 도달했고 남쪽으로는 장강(長江)을 건너 웅산(熊山)과 상산(湘山 군산君山)에 올랐으며 북쪽으로는 훈육을 최북단까지 몰아냈다.

(3) 관직 설치

황제가 관직을 설치한 후 어질고 유능한 사람들을 등용해 나라를 관리하는데 협조하게 했다. 황제가 제위에 오른 후 일찍이 경운(景雲)의 상서로운 조짐이 나타난 적이 있고 하늘에서는 또 경성(景星)이 나타났다. 때문에 황제는 관직명에 운(雲)을 넣어 군대를 관리하는 이는 운사(雲師), 춘관(春官)은 청운(靑雲), 하관(夏官)은 진운(縉雲), 추관(秋官)은 백운(白雲), 동관(冬官)은 흑운(黑雲), 중관(中官)은 황운(黃雲)이라 했다.

황제는 또 육상(六相)을 설치해 풍후, 태상(太常), 창룡(蒼龍), 축융(祝融), 대봉(大封), 후토(后土) 등 6명의 대신에게 각각 천(天), 지(地), 동(東), 남(南), 서(西), 북(北)의 사무를 맡아보게 했다. 이를 통해 천지에 질서가 있게 되었고 신명(神明)이 수시로 인간세상에 강림하게 했다.

황제는 덕(德)을 위주로 나라를 다스렸고 구덕(九德)의 관직을 설치했으며 구행(九行)으로 백성을 교화했다. 여기서 구행이란 바로 효(孝), 자(慈), 문(文), 신(信), 언(言), 충(忠), 공(恭), 용(勇), 의(義)를 말한다. 또 각급 관원들에게 여섯 가지 지나친 것을 금지하는 ‘육금중(六禁重)’을 제출했다. 즉 “소리가 지나친 것을 금하고, 미색이 지나친 것을 금하며, 의복이 지나친 것을 금하고, 향기가 지나친 것을 금하며, 맛이 지나친 것을 금하고, 집이 지나친 것을 금해” 관원들에게 청심과욕(淸心寡欲)하고 수심양성(修心養性)해 청렴하고 절검할 것을 요구했다.

황제는 또 사관(史官)을 설치해 창힐(蒼頡)을 좌사(左使)로 삼고 저송(沮誦)을 우사(右史)로 삼았다. 고대에 사관이란 직책은 책임이 막중해서 좌사는 군왕의 말과 왕명을 기록했고 우사는 주로 군왕의 행동과 사건을 기록했다. 각기 역할을 분담해 서로 인증하게 함으로써 역사기록의 객관성과 진실성을 확보하게 한 것이다. 사관은 군왕의 일언일행 및 일상 활동을 사실에 따라 엄격하게 기록했고 거의 빠지거나 누락이 없게 했다.

이외에도 상고시대의 사관은 또 천상(天象)을 관측하고 천하의 변화를 예측하며, 군왕을 도와 하늘에 점을 쳐서 묻고 신의 계시를 구했으며, 이를 기록하는 중요한 책임을 맡았다. 때문에 상고 사관의 기록은 단지 현재 유행하는 것처럼 제왕의 행동이나 기거(起居) 뿐만 아니라 사실 가장 관건적인 것은 군왕이 하늘 및 신과 서로 소통한 것에 관한 기록 및 천상과 천지(天地)의 이상(異常) 등에 관련된 것이었다.

예를 들어 은상(殷商)의 복사(卜辭 점을 친 기록)에는 천제(天帝)의 계시를 기록했고 또 《국어(國語)》의 기록에도 서주(西周)의 태사 백양보(伯陽父)가 당시 천상(天象)의 변화에 근거해 서주의 멸망날짜를 정확히 예측했고 또 최종적으로 응험했다는 사실을 기록하고 있다.

《여씨춘추》에도 하(夏)나라 걸왕(桀王)의 태사 종고(終古)가 하나라가 멸망하고 상나라가 장차 흥성할 것을 예측해 하나라의 도록(圖錄)과 법전(法典)을 지니고 상나라로 투항했다고 한다. 또 상나라 주왕(紂王)의 태사 향지(向摯)는 장차 상나라가 멸망하고 주나라가 흥성할 것을 미리 알고 상나라의 도록과 법전을 지니고 주나라로 투항했다. 상고 시대 사관은 천상변화를 관측하고 역사를 기록하는 임무를 한 몸에 지니고 있었다. 역사발전과 천상변화가 대응하여 합일(合一)하는 것은 역사란 일찍이 잘 배치된 것으로 다만 천상의 변화에 따라 한걸음씩 연출될 뿐임을 설명해준다.

황제가 사관을 설치한 이래 중화의 역대 조대(朝代)는 모두 사관제도를 답습했다. 이것이 바로 우리 화하 역사가 거의 단절 없이 이토록 완벽하게 보존될 수 있었던 원인이다.

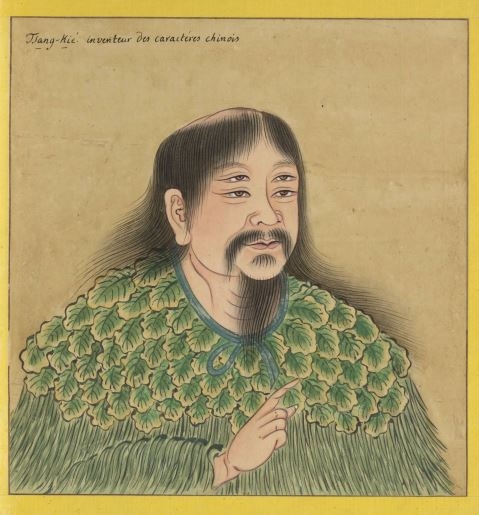

(4) 창힐의 문자 창조

전설에 따르면 황제는 창힐에게 문자를 만들라고 명령했다. 창힐은 두 눈으로 천지만물의 상(象)과 조수(鳥獸)의 발자취를 관찰해 세상에 유일무이한 상형(象形), 표음(表音), 회의(會意)문자를 만들었다.

《회남자》에는 창힐이 문자를 만들자 하늘에서 곡식이 내려왔고 귀신이 밤에 울었다는 기록이 있다. 당나라 때 장언원(張彥遠)이 쓴 《역대명화기(歷代名畫記)》에는 문자창조로 조화(造化)가 그 비밀을 간직할 수 없게 되자 하늘에서 곡식이 내렸고 정괴(精怪 정령이나 요괴)가 그 형태를 감출 수 없었기 때문에 귀신이 밤에 울었다고 설명했다.

또 다른 고서의 기록에 따르면 황제 이전에도 이미 문자가 존재했다고 한다. 황제 시기 창조한 문자는 다만 중화 역사상 창조된 여러 문자들 중의 한가지일 뿐이다. 또 어떤 고적에는 창힐은 황제 이전 아주 오래전 시기의 상고 제왕으로 이름이 힐(頡)이며 성은 후강(侯剛)인데 창제(蒼帝) 사황씨(史皇氏)로 불렸으며 선통기(禪通紀)에 태어나 모두 110년간 재위에 있었다고 한다.

전설에 따르면 창제(蒼帝)는 태어날 때 눈이 넷이라서 세간 만물의 변화를 간파할 수 있었고 하도(河圖)・낙서(洛書)를 얻은 후에 문자를 창조했다고 한다. 나중에 황제 시기에 와서 황제 사관의 이름 역시 창힐로 창제와 같았기 때문에 동일인으로 혼동된 것이다.

문자를 창제(蒼帝)가 창조했든 아니면 황제의 사관인 창힐이 창조했든 또는 두 선성(先聖)이 만장한 역사의 서로 다른 시기에 중국역사와 문화를 다지기 위해 문자를 창조했든, 그 내함(內涵)은 서로 같은 것이다. 바로 중화문자의 근원은 신(神)이 전한 것으로 하늘이 중화민족에게 내린 은혜이다. 은연중에 천지신령(天地神靈)의 기밀(機密)을 담은 박대(博大)하고 현오(玄奧)하며, 인류가 신전문화(神傳文化)를 전승해 최종적으로 신으로 되돌아갈 기회를 갖도록 남겨놓은 하나의 중요한 도구로 천지귀신이 모두 부러워하고 또 스스로 잘못을 그치게 했다.

《묵수(墨藪)》에 따르면 복희 시기에 용서(龍書)를 만들었고, 신농씨 시기에는 병봉(屏封)에게 명령해 혜서(穗書)를 만들게 했으며, 소호씨는 난봉문(鸞鳳文)을 만들었으며 대우(大禹)는 종정문(鍾鼎文)을 만들었다는 기록이 있다.

현재 중국의 적지 않은 명산(名山) 절벽 위에는 아직도 적지 않은 상고시기 새겨진 ‘천서(天書)’들이 남아 있다. 세계적으로 그 어떤 문자체계에도 속하지 않으며 지금까지 이를 해독할 수 있는 사람이 없다.

예를 들면 저명한 칭힐서(倉頡書), 하우서(夏禹書), 홍암천서(紅岩天書), 파촉부호(巴蜀符號), 동파문자(東巴文字), 구루비(岣嶁碑), 야랑천서(夜郎天書), 선거과두문(仙居蝌蚪文) 등이다. 이들은 모두 실전(失傳)된 상고문자에 해당한다. 때문에 만장한 중화 역사상 문명은 매 차례 윤회 중에서 일찍이 여러 종류의 문자를 창조한 적이 있다. 단지 상형, 표음, 회의문자의 내함이 박대(博大)하고 천지신령과 상통해 중화 신전문화를 완벽하게 실을 수 있었기 때문에 비로소 선택되어 유전해 내려온 것이다. 다른 것들은 모두 역사 발전 중에서 서서히 실전되었다.

참고문헌:

1. 《산해경》

2. 《습유기》

3. 《후한서(後漢書)‧서강전(西羌傳)》

4. 《사기색은(史記索隱)》

5. 《여씨춘추》

6. 《사통(史通)》

7. 《한서‧예문지》

8. 《국어(國語)》

9. 《여씨춘추》

10. 《회남자》

11. 《노사(路史)》

원문위치: https://www.zhengjian.org/node/155619