우의 어진 신하들

(7) 하우(夏禹)의 어진 신하들

상고시기 삼대(三代)의 발단인 요순우(堯舜禹) 시대는 현인(賢人)이 배출되던 시대였다. 직(稷), 설(契), 고요(皐陶), 백익(伯益) 등의 이름이 요순우와 관련된 사료에 빈번히 나타나는데 이들 상고의 대현(大賢)들은 단지 천자를 도와 큰 공을 세웠을 뿐만 아니라 그들의 후예들이 각각 하대(夏代)의 문명을 잇는 상조(商朝), 주조(周朝) 및 진조(秦朝)를 수립했다.

직과 설은 모두 제곡(帝嚳)의 아들로 다시 말해 요임금의 형제들이다. 사서에 따르면 제곡 고신씨(高辛氏)의 정비는 강원(姜嫄)인데 들판에서 천제(天帝)의 발자국을 밟고 수태해서 주나라의 시조가 되는 기(棄)를 낳았으니 또 직(稷)이라고도 불렀다. 제곡 고신씨의 둘째 비 간적(簡狄)이 검은 새의 알을 삼키고 상나라의 시조인 설을 낳았다.

직과 설은 공동으로 요순우 세 천자를 보좌했다.

1. 농관(農官)이 된 후직

직은 태(邰)땅에 봉해졌고 희(姬)씨 성을 하사받았으며 농업을 주관하는 직관(稷官) 즉 농관(農官)이 되었다. 후대에 그를 존칭해서 후직(后稷)이라 했다. 직은 농사 방면에서 천부적인 능력이 있었다. 사서의 기록에 따르면 그는 어릴 때부터 삼이나 콩 종류를 심는 놀이를 좋아했다. 성년이 되어서는 농경에 더욱 뛰어났다. 때문에 요임금이 그를 농사(農師)로 삼아 천하에 복을 짓게 했다.

후직(后稷)의 초상화 명나라 때 구영(仇英)이 그린 《제왕도통만년도(帝王道統萬年圖)》 삽화.

대우가 요순의 명을 받들어 물을 다스릴 때 직 역시 대우를 따라 사방을 두루 다녔다. 직은 홍수가 물러난 곳에 경작지를 개간하고 백성들에게 오곡(五穀)을 파종하는 법을 가르쳤다. 경지가 없는 곳에서는 물가에 사는 사람들에게는 물고기와 소금의 특산물로 곡물과 교환하게 했고 산지(山地)에 사는 백성들에게는 임산물로 곡물을 교환하게 했다. 이에 천하인들이 모두 식량을 얻을 수 있었다. 식량생산과 공급을 확보하는 것은 천하를 다스리는 근본이 된다.

요임금이 붕어한 후 순임금이 즉위하자 그는 직의 공로에 대해 이렇게 칭찬했다.

“기(棄)여! 백성들이 굶주리다가 그대가 농관이 되어 백성들에게 백곡을 파종법을 가르치니 백성들이 모두 먹을 것이 있게 했노라.”

우임금이 즉위한 후에도 직은 여전히 농관이었다. 직의 후예들 역시 대대로 농관을 세습했다.

2. 사도(司徒)가 된 설

가정은 사회의 기초가 된다. 한 집안에 부모형제와 자식 사이에는 존비(尊卑)의 질서가 있으니 고인은 이를 가리켜 오품(五品)이라 했다. 가족 구성원들은 오품에 따라 각기 다른 도덕요구가 있으니 이것이 소위 말하는 의(義)・자(慈)・우(友)・공(恭)・효(孝)다. 고인은 이를 가리켜 오상(五常)이라 했으니 아버지는 의롭고, 어머니는 자애로우며, 형은 동생을 우애하고, 동생은 형에게 공손하며, 자식은 부모에게 효도하게 하는 교화(敎化)라서 고인은 또 이를 오교(五敎)라 했다.

순임금이 즉위한 후 설의 공로에 대해 이렇게 칭찬했다.

“과거에는 천하 백성들이 서로 화목하지 않고 가정 내에서 오품(五品)이 조화롭지 못했다. 그대가 사도(司徒)가 된 후로는 오상(五常)의 가르침으로 만민을 교화하니 오품이 조화로워졌노라 이는 그대의 공로이다!”

3. 우관(虞官)이 된 익

우임금은 처음에 고요에게 제위를 선양하려 했다. 하지만 고요가 일찍 세상을 떠나는 바람에 대우는 고요의 큰아들 백익에게 선양하려 했다. 백익은 백예(伯翳)라고도 하고 또 대비(大費)라고도 한다.

대우가 물을 다스릴 때 직이 백성들에게 오곡을 파종하는 것을 가르쳐 식량을 보급했다면 백익은 산림에서는 새나 짐승을 잡고 강과 하천에서는 물고기나 자라를 잡아 사람들에게 신선한 육식을 보급했다.

이외에도 백익은 대우가 물을 다스릴 때 대우는 산천신명(山川神明)을 방문해 도처의 토지와 산천의 지형, 금속과 옥(玉) 및 광물의 매장, 조수(鳥獸)와 곤충, 팔방의 민속, 이역(異域)의 특수한 나라들을 파악해 이런 정보에 근거해서 재난을 다스렸다. 백익이 이런 내용을 기록하고 정리해서 만든 것이 바로 《산해경》이다.

치수에 성공한 후 순임금이 대우에게 현규(玄圭)를 하사했다. 대우는 순임금에게 “치수는 저 혼자만의 능력으로 성공한 것이 아니며 또한 대비(大費 백익)의 도움을 받았습니다.”라고 했다.

그러자 순임금은 백익에게 “네가 우의 성공을 보좌했으니 내 너에게 흑색 정기(旌旗)를 하사하노라. 네 후손이 장차 큰일을 할 것이다.”라고 했다. 순임금은 요(姚) 성의 여자를 백익에게 주어 아내로 삼게 했다.

백익은 또 새와 짐승의 말을 알아들을 수 있었기 때문에 순임금은 그를 우관(虞官)에 임명했다. 우관이란 산림과 천택 초목과 조수를 관장하는 관직을 말한다. 백익이 새와 짐승을 훈련시키면 모두들 순종하자 순임금은 백익을 칭찬하고 영씨(嬴氏) 성을 하사했다. 백익의 후손들 중에서 비창(費昌), 중연(仲衍), 조보(造父), 처보(處父)는 모두 새와 짐승을 잘 다루기로 유명했다.

사기의 기록에 따르면 진(秦)나라 선조는 전욱의 후예로 백익에게 전해졌을 때 순임금이 비로소 영씨 성을 하사했다. 백익의 후손이 진나라를 세웠기 때문에 진시황의 영성(嬴姓)의 발원은 백익에게서 시작된다.

큰 물이 물러나 강과 하천 호수와 바다의 물이 각기 제위치를 찾아가자 백익은 또 우물을 파서 사람들이 일상에서 마실 수원(水源)을 제공했다. 사람들은 새로운 수원이 생기자 강에서 거리가 먼 곳에서도 생활하거나 물을 얻기 편해졌다. 생활이 편리해졌을 뿐만 아니라 또 어느 정도 홍수 걱정에서 멀어질 수 있었다. 때문에 사람들은 백익을 우물의 신인 정신(井神)으로 받들었다.

《회남자》〈본경훈(本經訓)〉에는 백익이 우물을 파고 창힐이 한자를 창조한 것을 함께 언급하면서 “옛날에 창힐이 문자를 만들자 하늘에서 곡식이 비처럼 내려 귀신이 밤에 울었으며, 백익이 우물을 만들자 용이 검은 구름을 타고 올라가 신(神)들이 곤륜산에 머물렀다.”고 했다. 즉 백익이 우물을 파는데 성공한 후 용이 검은 구름을 타고 올라갔으며 곤륜산으로 날아가자 기이한 현상들이 나타났다는 것이다.

4. 사관(士官) 고요

순임금이 연로해지자 대우를 섭정으로 선정했다. 이 당시 대우가 전력을 다해 천거한 인물이 사관(士官) 고요였다. 나중에 대우가 천자의 자리에 오른 후에도 장차 고요에게 천하를 선양하려고 했지만 그가 일찍 죽는 바람에 다른 사람을 선택해야 했다. 그렇다면 우임금이 이 정도까지 중시했던 고요는 과연 어떤 인물이었을까?

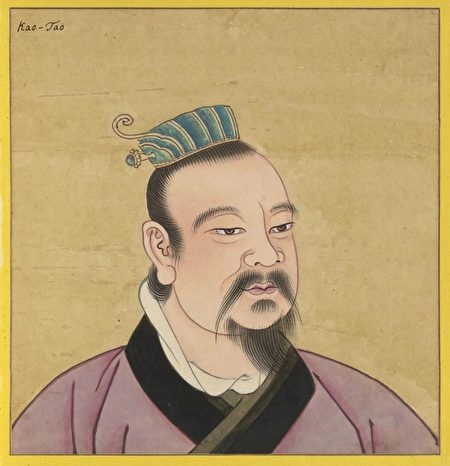

고요 초상화 《Portraits de Chinois celebres》 18세기 프랑스 국립도서관 소장

순임금이 즉위한 후 고요의 공로에 대해 이렇게 칭찬했다.

“과거에 사방의 만이(蠻夷)들이 화하(華夏)를 침략하고 도적의 무리가 나라 안팎을 어지럽혀 그 피해가 막대했노라. 그대가 사(士)가 되어 형벌과 소송을 주관하고 오형(五刑)으로 죄인을 다스리되 죄의 경중에 따라 유배지를 정해 만이들도 모두 믿고 따를 수 있게 했으니 이는 그대의 공로이다.”

고요는 오형으로 오교(五敎)를 보조했고 형벌을 시행한 목적은 사람들이 두려움을 갖게 만들어 범죄를 저지르지 않게 하려던 것이다.

《상서(尙書)》에는 대우가 치수에 성공한 후 고요가 “바야흐로 상형을 시행했다(方施象刑)”고 했다. 여기서 ‘상형(象刑)’이란 또 “전형으로 본받았다(象以典刑)”이라고도 한다.

《주역・계사》에서 “하늘이 상을 드리우니 성인이 이를 본받았다(天垂象,聖人則之)”고 했으니 ‘상(象)’은 천도(天道)를 본받는 것을 가리킨다. ‘전형(典刑)’이란 바로 일상적인 법(常法)이자 일상적인 형(常刑)이란 의미가 있다. 그러므로 ‘전형으로 본받았다’는 것은 형법 제정은 천도를 본받아 너그럽고 어진 것을 근본으로 삼아야 하며, 법에 의거해 형벌을 사용해야 하며 형벌을 남용할 수 없다는 뜻이다.

이외에도 소위 ‘상형(象刑)’에는 또 한 층의 의미가 있다. 도덕이 고상하던 그 당시에는 사람들의 깨달음 역시 높았다. 대우가 정(鼎)을 만들어 사물을 그리니 사람들이 이를 보면 곧 사람을 해치는 귀신이나 괴상한 물건을 알 수 있었다. 형벌에서는 또 “의관(衣冠)에 그림을 그려” 사람들에게 보이면 경계로 삼기에 충분한 것에서 드러난다.

가령 《사기》의 기록에 따르면 오제(五帝)의 시기에는 “의관에 그림을 그려 백성들에게 금기를 알렸다”는 기록이 있다. 또 저지른 죄에 따라 죄수들에게 색깔과 양식이 특별한 의복을 입게 해 이것을 처벌로 삼았다. 백성들의 풍속이 순박했던 상고 시기에는 이런 처벌만으로도 충분히 징계효과가 있었던 것이다.

전하는 말에 따르면 고요에게는 해(獬)라고 불리는 신수(神獸)가 한 마리 있었다. 소송에서 진위를 가리기 어려울 때면 이 신수가 죄가 있는 사람을 들이받아 고요의 판결을 도와주었다. 고요가 옥을 다스린 공적이 아주 컸기 때문에 후세까지 영향을 끼쳤다. 가령 한(漢)나라 때 형벌을 주관하던 부서에는 늘 고요의 상을 모셨고 여기에 해치(獬豸)의 그림을 장식해 고요를 ‘감옥의 신(獄神)’으로 모셨다.

참고문헌:

1. 《사기삼가주(史記三家注)》

2. 《상서정의》

3. 《역사(繹史)》

4. 《후한서》

5. 《여씨춘추》

6. 《한서》

7. 《통전》

8. 《춘추좌전정의》

9. 《한서》

원문위치: https://www.epochtimes.com/gb/17/3/13/n8905157.html